东亚社会的“苦难诗学”:从《苦尽柑来遇见你》说起

Netflix原创韩剧《苦尽柑来遇见你》(下文简称《苦尽柑来》)无疑是时下亚洲最火的电视剧,并以9.5分成为豆瓣年度评分最高的韩剧。关于这部剧的成功要素,父母爱情的隽永、女性互助的温情、代际牺牲的动人,已有诸多讨论,在此不再赘述。我们想进一步探讨的是其背后更深层的叙事逻辑:一种在东亚影视中反复出现、屡试不爽的“苦难诗学”。

“苦难诗学”并非《苦尽柑来》独有,而是深深植根于韩国乃至东亚的文化土壤。从韩国电影《国际市场》(2014)到《苦尽柑来》,我们能看到一个相似的叙事模板:善良的个体被抛入时代的苦难漩涡,主人公以“为了家人”“为了下一代”或者是“活下去”等动机为精神支柱,通过自我牺牲式的坚韧与隐忍默默咀嚼苦难。在这个过程中,苦难转化为生存的力量,并完成对苦难历史的象征性克服。观众也在泪眼婆娑中建构起一套完整的情感净化机制,从苦难展示升华为精神激励。

被很多人有意无意忽略的是,这类故事在欧美市场往往反响平平——《苦尽柑来》火爆传统的韩流区域,特别热播期是在亚洲多个国家和地区最高排名第一(“东亚”也是很多观众点评《苦尽柑来》的高频词),但在Netflix欧美区的表现并不比一些常规的韩剧来得出挑,剧集热播期在欧美地区未能跻身剧集前10名,烂番茄和Metacritic等欧美主流的专家评分体系甚至因评分人数不足而未开分(截至笔者撰文时的4月16日仍未开分,欧美主流影评人对此剧鲜有反馈)。这一鲜明的接受差异,一定程度上折射了“苦难叙事”植根于东亚文化土壤,也主要流行于东亚文化圈。在全球化时代,这种叙事模式的接受差异,为我们理解文化产品的“东亚性”提供了很好的观察样本。

《苦尽柑来》的“苦难诗学”叙事有什么典型特征?为何它在东亚社会如此奏效?

苦难的咀嚼、转化与否定

《苦尽柑来》以韩国济州岛为背景,横跨半个多世纪,展现吴爱纯与梁宽植这对夫妻在时代洪流中的遭遇。“苦”是《苦尽柑来》的关键词,也是隐形主角。

吴爱纯出身贫寒,母亲是济州岛的海女,靠潜水捕捞维持生计,最终因过度劳累患病离世。爱纯年少时梦想成为诗人,却因家庭贫困被迫辍学、因私奔被学校开除,后来嫁给了青梅竹马的梁宽植。婚后他们育有三个孩子——幼子早夭;大儿子在金融危机中卷入经济犯罪,夫妻俩变卖家产才将他保释。晚年时,宽植投资被骗,全家一度陷入绝境。积劳成疾的宽植最终罹患多发性骨髓瘤离世……苦难如同济州岛永不停息的海浪,一次次冲刷着这对夫妻的生命堤岸。

韩国很多催泪的影视剧虽有苦难的堆叠,却不是“苦情”,一大原因是这些作品以普通人的命运为切入点,将个体的悲欢离合置于战争、分裂、社会变革等宏大历史背景之下。在这一叙事逻辑中,苦难不是偶然的、孤立的厄运,而是被放置在特定的历史坐标中,折射出一个时代、一个民族的集体创伤,观众在唏嘘人物命运的同时,也在无意识中完成对集体记忆的确认与共鸣。

同样地,《苦尽柑来》中爱纯与宽植的故事不仅是爱情史诗,也是韩国现代史的微观缩影。1950年代,爱纯的母亲光礼是济州岛海女,那个时候的海女没有现代潜水装备,仅靠一口气潜入深海捕捞,常因水压、低温、缺氧或海洋生物攻击丧生,年仅29岁的光礼就死于海女的“职业病”,她是整个济州岛海女群体的宿命写照——被时代洪流推向深海,用生命支撑家庭,却最终被海浪吞噬,成为历史中无声的牺牲者;之后宽植与爱纯私奔时,“严防青少年离家出走”的横幅暗示着朴正熙政权对社会的控制;1978年,爱纯首次竞选渔业副会长时,对手的做派影射了朴正熙再次一人参选并无悬念当选的闹剧;海女们抗议因奥运圣火传递而驱逐摊贩的剧情,复刻了1988年汉城奥运会前底层民众被系统性边缘化的历史……

爱纯的母亲光礼是济州岛海女

从封建残余的女性压迫,到朴正熙时期的社会压抑,再到民主化浪潮中的转折阵痛……爱纯和宽植的苦难是一代韩国人的共同记忆,韩国观众看到的不仅是某个家庭的坎坷,也是整个民族在现代化进程中留下的伤痕。这是“苦难诗学”的第一个步骤:让苦难摆脱了“个人化苦情”的嫌疑,转而成为一种能够引发集体共鸣的民族体验。

“苦难诗学”的第二个步骤:将苦难转化为人生的诗行。剧中人物的挣扎并非单纯展示痛苦,更是展示面对苦难的坚韧、隐忍与爱。与济州岛民将柑橘酿成蜜酱的隐喻一致:人生的回甘并非来自苦难的消失,而是对苦难的咀嚼与转化。苦难成为人性光辉与生命韧性的见证,并成为继续前进的动力。

剧中,对苦难的咀嚼与超越主要分为两个部分。一部分是三代女性——光礼、爱纯、金明在不同的历史语境下,以不同形式的“掀桌”,完成对下一代的托举。身为海女的光礼,以命相搏供养家庭,她可以牺牲自我,但坚定地告诫爱纯不要成为海女;爱纯婚后受婆家打压,但她从未放弃对女儿的期望,坚决捍卫女儿的未来;金明作为新时代的女性,站在母亲和外婆的肩膀上,终于拥有了更高的起点和更开阔的视野……女性的代际托举是一场跨越时空的生命接力,“外婆在海里游,母亲在地上跑,我才能在天上飞”。

另一部分是宽植的默默守护与牺牲。宽植一生都在奉行“爱纯主义”。从少年时期起,他就偷偷给吃不饱饭的爱纯送鱼,帮她卖白菜为她保留自尊心,在爱纯每一个伤心时刻陪伴在她身边;在那个女性地位低下的年代,他不顾妈妈和婆婆反对,一直站在爱纯这边,与她一起抗争,带她逃离家庭;晚年确诊癌症后,他还在为自己离开做准备,希望爱纯依然能够好好生活、去实现她未实现的理想……他用自己的方式守护着爱纯,让爱纯在艰难岁月里感受到温暖,就像老年爱纯在诗歌里写的,“从九岁到现在,多亏了你,我的人生日日是春日”。

对孩子,宽植同样充满牺牲精神。小儿子铜明意外早夭,宽植一生都在自责;儿子银明在金融危机中卷入经济犯罪,他和爱纯变卖家产保释儿子,家庭陷入赤贫,可他从未责备过儿子;为了维护儿子的自尊、帮他重树信心,宽植用自己不多的积蓄提前给街坊付钱,让他们买儿子叫卖的年糕……在时代的惊涛骇浪中,宽植始终是这个家庭最安稳的港湾。

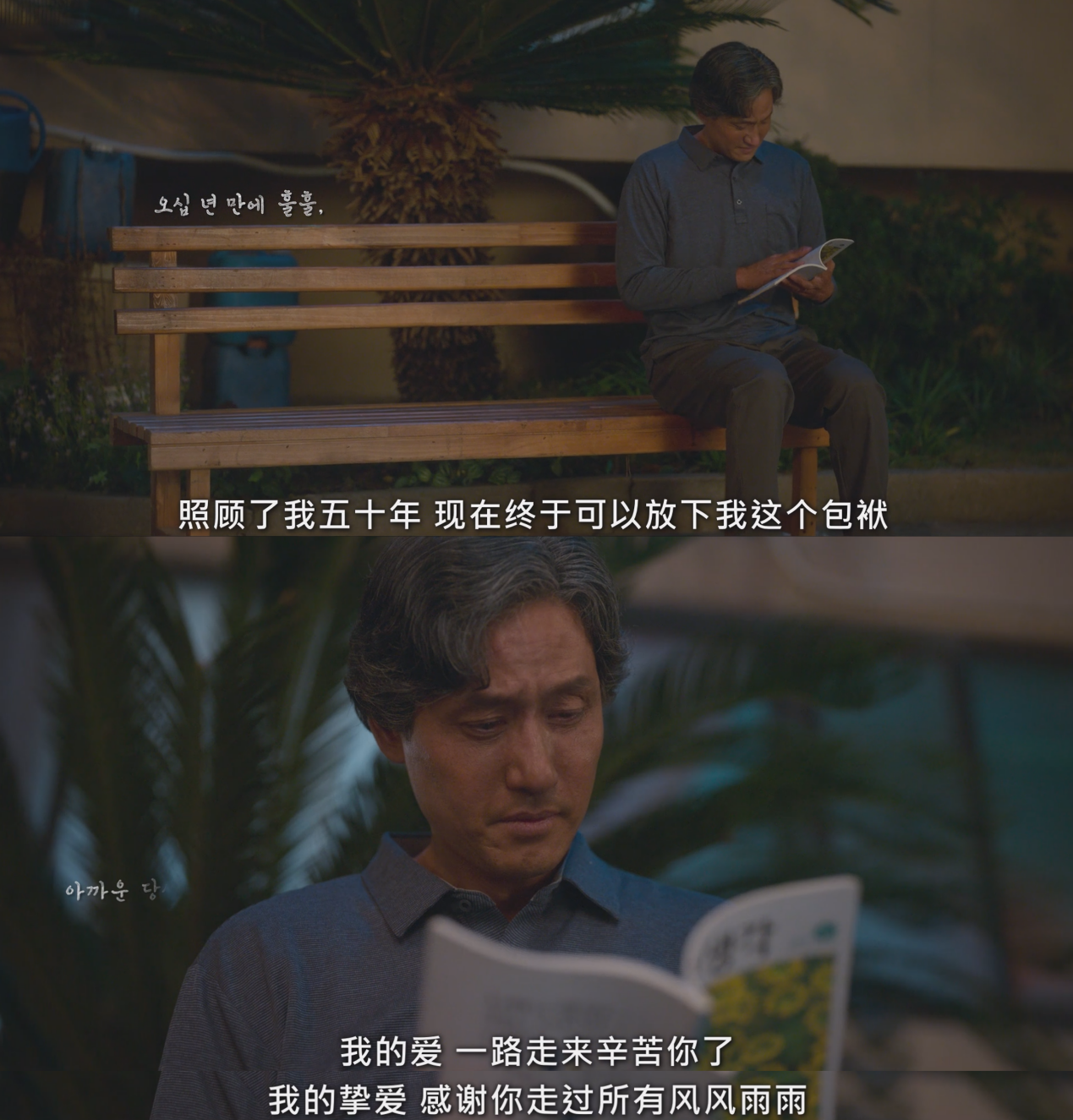

面对深重的苦难,停留于诗学的修辞是矫饰的。“苦难诗学”的第三部分,是“你辛苦了”这一句感恩又悲情的喟叹,是纵然苦难可以成为诗行,依然要对苦难保持否定的态度。《苦尽柑来》的韩文剧名直译过来就是“你辛苦了”,老年爱纯在写给宽植的诗歌里有这样一句“我的爱,一路走来辛苦你了”。当苦难被咀嚼到极致,当坚韧被展现到极致,剩下的便是一句简单却也沉重的告白——当我们说出“辛苦”时,已然默认了某些重负与伤痛本不该存在。光礼短暂的一生,在冰冷的海水里拼命挣扎,却早早离世,未曾来得及享一丁点的福;宽植一生为家庭操劳,到最后被疾病缠身,其中的苦涩难以言表……虽然他们如此坚韧博大,都无法否认生活的苦不堪言,难以稀释我们心中的“意难平”。

老年爱纯写给老年宽植的诗,向他道出“辛苦了”

“你辛苦了”这句朴素告白,也构建了一种情感投射机制。观众在剧中看到的不是被神化的英雄,而是和自己一样会疲惫、会疼痛的普通人,“你辛苦了”也是对所有在时代浪潮中奋力挣扎的普通人的致敬。观众为剧中人的苦难落泪时,也是在为镜像中那个同样在负重前行的自己落泪,观众安全地释放了自己积压的生活压力与委屈。

《苦尽柑来》无疑是一部佳作。但其实,如果将它放在韩国影视剧的创作脉络里,《苦尽柑来》的“苦难诗学”并非独创,甚至可以说,它是韩国时代剧(即我们常说的“年代剧”)常见的叙事模板。《苦尽柑来》让我频频想起2014年上映的一部爆款韩国电影《国际市场》(韩国当年的票房冠军,在5000万人口的韩国观影人次突破1400万次),除了三代女性的托举外,《苦尽柑来》的叙事与《国际市场》高度同构,电影中也有着一个几乎完美的“宽植”。

《国际市场》海报

《国际市场》中,黄政民饰演的主人公尹德秀的一生与韩国的近现代苦难史紧密交织,其个人命运成为韩国民族记忆的缩影。影片开场即聚焦于1950年朝鲜战争,年幼的尹德秀与家人在逃难时失散,父亲为寻找妹妹末顺而未能登船,从此生死未卜。这一情节映射了朝鲜战争导致无数家庭离散的历史创伤。战后韩国经济凋敝,尹德秀为供养家庭,远赴西德当矿工,在恶劣的环境下每天工作十几个小时,尹德秀也在一次矿井事故中险些丧命。这一情节对应了韩国政府1960-1970年代向德国派遣矿工以赚取外汇的真实历史。1973年,为给妹妹筹备嫁妆,尹德秀又前往越南战场当后勤人员,并在战火中负伤致残。韩国曾卷入越战,这是韩国一段不堪回首的历史。影片后半段,尹德秀通过电视节目与失散多年的妹妹重逢,呼应了1983年韩国一档具有里程碑意义的电视特别节目《离散家庭团聚》。

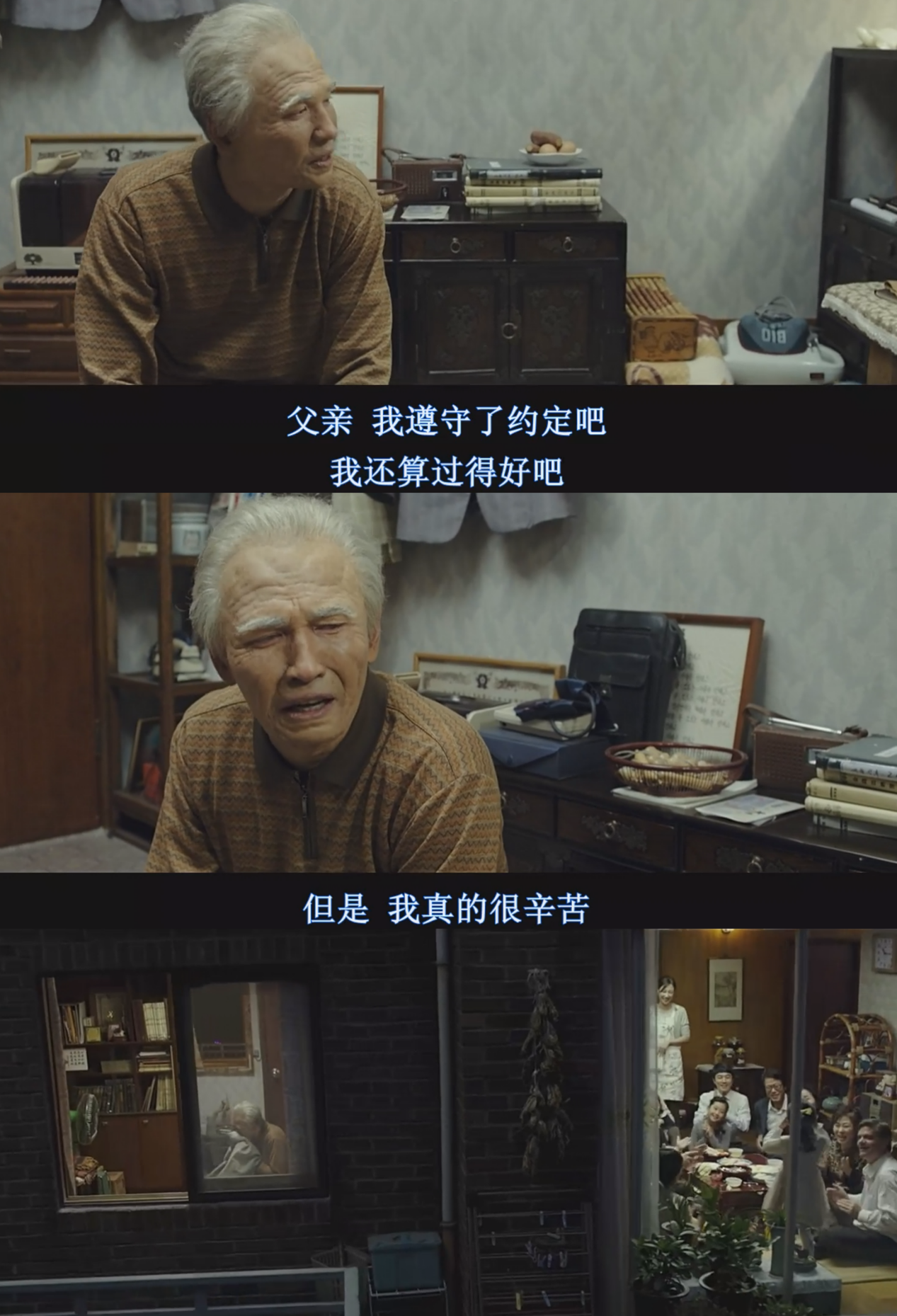

面对苦难的一生,尹德秀通过责任、承诺与牺牲实现对苦难的超越。父亲临别前的嘱托“在找回爸爸之前,你就是一家之主”成为他一生的信条,他放弃个人梦想,一而再再而三为家庭牺牲……尽管命运多舛,他与妻子英子建立温暖家庭,并在晚年与失散妹妹团聚。时间来到21世纪,晚年的尹德秀拥有一个其乐融融的幸福大家庭。这种“苦尽甘来”的叙事,让苦难升华为一种生命韧性的赞歌。尹德秀的子女们因为他的牺牲过上了更好的生活,苦难因而被赋予了延续性的价值——苦难不是终点,而是苦尽甘来,上一代的牺牲托举了下一代。如此处理既正视了历史的多重苦难,又帮当代人找到了向前看的动力。

耐人寻味的是影片的最后一个场景:在家人团聚后,尹德秀独自坐在房间,凝视父亲的照片,轻声说道:“爸爸,我遵守了承诺扛起了这个家……但是,这真的好辛苦啊。”如此痛楚,如此委屈。尹德秀抱着父亲留下的大衣失声痛哭,他不敢哭得太大声,隔壁不知情的儿孙们在欢笑。这是“苦难诗学”的最深刻之处,它讴歌苦难中的人性,但对苦难怀有质疑和叩问:那些被迫的牺牲、强加的苦难,是否本就不该存在?哪怕苦难可以成诗,但对于普通人而言,岁月静好的一生纵然平庸得无法成诗,都好过用血泪铸就的史诗。

“恨”的“内在销化”

“苦难诗学”在韩国影视剧里并不鲜见。韩国电视剧领域的《巨人》《阳光先生》《五月的青春》,电影领域的《华丽的假期》《辩护人》等作品,都是延续了这一传统。影视作品将民族的苦难转化为动人的诗行,让观众在泪水中感受历史的重量与人性的伟大。“苦难诗学”并非俗套的励志,也非纯粹的控诉,而带着一种深沉的哀怨——它既是对苦难的超越,也是对伤痛的温柔抚慰。即便最终迎来希望,那份萦绕不散的哀愁依然提醒着观众:实在太辛苦了。

“苦难诗学”的叙事模式为何在韩国流行?不得不说的是韩国国民心理中的“恨”。

很多研究韩国的学者认为,“恨”是韩国复杂而独特的国民心理,它远非字面意义上的仇恨或憎恶,而是一种融合了遗憾、悲痛、屈辱、自责、凄凉、哀伤等多种情绪的集体心理状态。“恨”里有隐忍的悲痛与屈辱,韩国历史上的殖民统治、战争创伤和社会压迫,让“恨”中带有强烈的受害者意识;“恨”里有深层的遗憾与不甘的维度,指向那些未能实现的理想、被压抑的愿望或被迫接受的命运;“恨”里也有自责与无力感的维度,或是对社会不公的无力,对自身弱小的懊恼,抑或对家族责任的辜负,夹杂着“为何我无法改变现状”的自我诘问,形成一种精神上的重负;“恨”也是一种带有宿命色彩的哀伤,既认同命运的难以捉摸,又带有不甘心的挣扎……总之,“恨”不是一种单一的情绪,“恨是一种郁结的、难以排遣的、普遍的集体体验与国民心态”。

“恨”从何而来?韩国的近现代史是一部被殖民、分裂与抗争交织的创伤史。20世纪上半叶,日本殖民统治剥夺了国家主权,通过文化同化、强制征用等手段对民族尊严进行系统性摧残;1950年代初,朝鲜战争的爆发又将半岛撕裂为二,同胞相残的悲剧与战后军事独裁的压抑,让个体命运始终被历史的暴力所裹挟;1970年代以来,经济腾飞时期的财阀垄断、民主化运动中的坎坷,进一步加深了社会集体记忆中的屈辱与不公……种种历史积淀形成了一种“压缩现代性”的困境——韩国在短短几十年内被迫消化西方数百年的现代化进程,普通人在时代洪流中如浮萍般飘摇,既承受着殖民记忆的隐痛、战争分裂的伤痕,又不得不在财阀主导的经济体系下挣扎求生,个体的渺小与历史的沉重形成尖锐对比。正是这种在大历史碾压下无力却又不得不坚韧前行的生存体验,使得“恨”的心理从国家层面渗透至个体日常,成为一种持续发酵的、代际传递的集体情感。

韩国人“恨”的情感结构,在韩国时代剧中找到了完美的叙事载体。以《国际市场》《阳光先生》《巨人》《辩护人》《苦尽柑来》为代表的年代题材作品,通过将个体命运嵌入国家历史的宏大框架,使私人化的苦难获得了历史纵深,收获了国民的集体共鸣。这看似是艺术选择,其实是一种文化心理的必然。

并不止于此。有“恨”,自然也有“解恨”的诉求。这种“解恨”,并非向外的复仇。学者注意到,韩国国民心理中的“恨”与日本国民心理中的“怨”虽相似,但“怨”多伴随复仇欲望(如日本文化中通过“刀”复仇),需“偿还”了结;但韩国人更倾向于选择忍耐或自我消化痛苦,即“内在销化”,其核心在于将痛苦转化为一种内向的、非对抗性的情感处理方式,通过艺术表达、自我消化等形式来实现情绪的舒缓。学者王晓玲通过分析韩国的高中文学教科书发现,“恨”文学占比仍较高,诗歌35.3%、小说戏剧53.8%。古代作品中的“恨”多为个人经历、无明确外在原因,近现代作品中“恨”多为日本侵略、朝鲜战争引发的“民族之恨”,有明确外在目标,且多以悲剧结尾。但不论何种形式的“恨”,应对方式都是选择忍耐或自我消化。比如古代小说《沈清传》中,女主角沈清为了救父亲自愿牺牲,她的孝心感动上天获得圆满结局,小说强调“善有善报”,而非对抗不公;在现代作品中,《误发弹》里的主人公面对战争创伤,选择用自残来宣泄情绪,而非反抗体制……

概括地说,“恨”的“内在销化”首先表现为对苦难的审美化处理。韩国人常将“恨”升华为艺术形式,如诗歌、舞蹈或戏剧,通过创作与欣赏来释放情感,使“恨”成为一种可被共享的审美符号。例如,韩国传统舞蹈中的“残疾人舞”以夸张的欢笑动作表现底层人民的悲苦,“笑中带泪”的表达既是对现实的逃避,也是对痛苦的尽情宣泄,将哀伤转化为审美体验。其次,“恨”的销化依赖于时间与忍耐。王晓玲援引韩国学者的看法,韩国文化强调“心腐了”的概念,通过时间的流逝让情绪自然发酵、淡化。这种忍耐并非消极,而是一种弱者生存的智慧,代价是长期的情感负重。

《苦尽柑来》对于“恨”(不甘、遗憾、悲伤等)同样是“内在销化”的态度。剧中人物面对苦难时的反应模式——不是激烈到底的反抗,而是坚韧的忍耐与温柔的转化。比如光礼在冰冷海水中挣扎,镜头并没有去深入揭示殖民经济对济州岛的资源掠夺,而是更多凸显出一个母亲为家庭牺牲的崇高;又比如,宽植与爱纯婚后搬出父母家并经历丧子之痛,具体的时代几乎是隐身的,剧集着力刻画了济州岛人们的善良和互助,帮助他们共渡难关……这种视角转换并非对现实的有意逃避,而是一种文化特有的创伤处理方式——通过忍耐、韧性、宽恕与和解,销化苦难的尖锐棱角,最终升华为一种极具感染力的戏剧美学,赋予苦难一种诗意的救赎可能。

三代女性的代际托举以及宽植的无悔付出,诠释了“恨”的时间性销化——苦难没有即时爆发,而是通过代际接力逐渐稀释,大抵就是《苦尽柑来》中说的“就像白雪覆盖大地,时间掩盖了悲伤的杂音”。当老年爱纯写下“日日是春日”的诗句时,实际完成的是对“恨”的终极审美化——苦涩的往事最终酿成柑橘般的回甘,正如济州岛的酸橘历经风霜终透出清甜,所谓“苦尽柑来”。观众在观看这种“恨”的“内在销化”时,实际上参与了一场跨越时空的集体疗愈仪式——苦难最终沉淀为一种深沉的、可咀嚼的生命滋味。

《苦尽柑来》在东亚社会的广泛共鸣,本质上是一种“创伤共同体”的情感共振。亚洲很多国家和地区共享着相似的近现代史记忆——外敌侵略、战争创伤、现代化阵痛,这些集体记忆塑造了区域特有的情感结构。与欧美个人主义文化强调对不公的直接对抗不同,儒家文化圈更倾向于通过时间的沉淀、代际牺牲与家庭伦理的维系来消化创伤,完成对不可抗力的象征性征服。比如《苦尽柑来》中宽植对于苦难的忍耐与转化,让很多观众联想到《人世间》,周秉昆对家庭的付出与牺牲,与尹德秀和宽植如出一辙。

“恨”的“内在销化”高度依赖于完美人格对苦难的咀嚼与转化,这也是“苦难诗学”得以成立的前提。《国际市场》中的尹德秀为家庭奉献一生、《父母爱情》里的江德福默默守护妻子、《人世间》的周秉昆用一生践行“好人哲学”,这些角色共同构成了“苦难诗学”的典型人格——他们以近乎圣徒般的坚韧与牺牲,将时代的苦难转化为道德的胜利。不过,它暗藏一个叙事陷阱:当创作者通过塑造近乎完美的道德人格来消解苦难时,是否在无形中完成了对苦难的淡化或合理化?

《苦尽柑来》的结尾处理就陷入了这样的陷阱——爱纯因为这一生有了宽植,反复强调她这一生的幸福,当宽植问到她下辈子是否还愿意和他在一起时,爱纯回答“没有人可以有两辈子这样的好福气,怎么可以只有我快乐的人生,多亏你,我没有一天寂寞,一天都没有,这样的人生哪里去找,多亏你的笑容,我这辈子充满喜悦”;而在女儿的视角中,爱纯的一生“日子会有很苦的时候,但是从不寂寞,回首人生,她活在天堂”……这样的告白固然动人,然而浪漫化的修辞中,个人的幸福叙事悄然遮蔽了结构性压迫的阴影,那些真实的血泪与创伤就被悬置了,制度反思与社会批判失去了立足之地。“苦难诗学”不应止步于将苦酿成甜,更要保留那份苦涩的真实滋味。

爱纯与宽植的爱情是独一无二的,但他们人生中的很多苦难是不值得的

相形之下,《国际市场》对苦难的呈现更加直白深刻——尹德秀那句哽咽的“好辛苦啊”,道出了被时代裹挟的普通人最真实的心声:那些苦难中的忍耐、坚韧与牺牲,本不必是人生的必选项。影片虽然塑造了完美人格,但尹德秀道出的“好辛苦啊”拒绝将苦难审美化,而是让观众直面一个残酷的事实:如果可以安稳度日,没有任何“苦难诗学”是值得主人公去承受的。事实上,这样的表达我们可以在一些经典的国产小说/电影诸如《活着》中看到。《活着》要更尖锐更深刻,不论是小说还是电影,虽然有对苦难的咀嚼和转化,有对“活着”韧性的彰显,但彻底撕碎了苦难可能带来的任何诗意假象。《苦尽柑来》在催泪中成为大众流行,却牺牲了一定的批判性和尖锐度。

《国际市场》中,尹德秀固然有一个完美的人生结局,但他“很辛苦”的委屈是对这一生苦难的否定

与此同时,在完成对完美的“宽植们”的刻画的同时,某种程度上也弱化了女性自身的主体力量。剧中爱纯的每一次重要成长几乎都与宽植的支持密不可分,这种设定虽然展现了理想的性别关系,却也可能暗示着女性突破困境离不开“好男人”的辅助。韩国同类题材小说《明亮的夜晚》(讲述四代女性的代际托举)就采取了不同路径——它不回避男性角色的局限与伤害,更强调女性之间的互助、托举与觉醒。不少评论者就认为,《明亮的夜晚》比《苦尽柑来》深刻得多。

当然,韩国“恨”文化的核心在于“内在销化”,但也保留着抗争的火种。个人的“恨”与民族命运或阶级压迫产生共鸣时,那些被压抑的情感就会迸发出惊人的力量,比如韩国抗日独立运动,比如光州的民主抗争。近年来,韩国的复仇题材作品更是激增,这些作品将个人苦难嵌入财阀霸权、官商勾结等系统性压迫框架,“恨”转化为“怨”,用复仇来“解恨”。这种创作转向一方面是因为,Netflix的全球布局与韩国成熟影视工业一拍即合,催生了大量符合国际观众口味的暗黑复仇剧;另一方面,韩国社会日益撕裂——贫富差距加剧、青年失业率高企、性别对立尖锐化,“恨”难以“内在销化”,于是借影视剧的暴力快感获得代偿性满足。比如《D.P:逃兵追缉令》《黑暗荣耀》《猪猡之王》等作品,都是通过“以暴制暴”的私刑复仇,为观众提供情绪宣泄的快感。

《苦尽柑来》在东亚的走红,是一部剧集的成功,也是与东亚集体历史记忆与情感结构的一次对话。当这部作品在欧美市场遭遇“文化折扣”时,凸显了东亚社会独特的创伤叙事逻辑——我们拥有相似“多灾多难”的近现代史,也共同构建了一套以代际牺牲、伦理韧性为核心的苦难消化机制。“苦难诗学”的动人之处,也暗藏着它可能存在的局限性:当苦难被过度审美化为柑橘般的回甘,当忍耐和牺牲被推崇为神圣的美德,我们是否在无意间将结构性压迫合理化,并消解了抗争的必要性?我们既要承认历史重压下的坚韧可贵,也莫忘记“苦难诗学”的最终诉求,不是止于把苦难写成诗行,而是否定和批判苦难本身。

参考文献:

《这部9.4分的催泪神作,会成为你下一部“人生韩剧”吗?》,公众号“三联生活周刊”

《韩国人拍出了全东亚最好的父母爱情》,公众号“那個NG”

《韩国“恨”文化的传承与变化——一项针对韩国高中文学教科书的分析研究》,《当代韩国》2010,(03),44-55

《韩民族“恨”的心理特征与韩国外交》,《国际政治研究》 2013,34(03)