多元史料下的“西狩”叙事——《“庚子西狩”中外资料六种》解题

近世海通以来,中外关系变化,新增诸多“交涉”之政,“交涉”之学遂而勃兴,同时也产生数量庞大、性质各异的“交涉”相关文献史料。在近代中外关系文献的整理与利用方面,经数代学者辛勤耕耘,积累丰厚,而今人揆时度势,再辟蹊径,犹可追迹前贤,后来居上。由复旦大学中外现代化进程研究中心组织,戴海斌、张晓川执行主编之《近代中外交涉史料丛刊》,继五年前刊行第一辑十种(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二辑十种(上海古籍出版社2024年),参与《丛刊》工作的整理者多为国内外活跃在研究第一线的高校青年学者,大家都认为应该本着整理一本,即深入研究一本的态度,在工作取向上表现为整理与研究相结合,每一种资料均附有问题意识明确、论述严谨的研究性导言,这也成为本项文献工作的一大特色。今次择其数种,由整理者自述心得,就各类型文献的特色及其史料价值,予以绍介说明。本文为系列推送的第二篇。

《近代中外交涉史料丛刊》第二辑,上海古籍出版社2024年

庚子事变历来是晚清史研究的“显学”,前辈学者对义和团运动、清廷决策、中外冲突、东南互保、勤王运动、庚辛议和等议题俱有深耕,成果丰硕,后学多蒙嘉惠。然而“庚子西狩”这一重要环节仍存不少隐而未彰之处。从光绪二十六年七月至光绪二十七年十一月,慈禧太后、光绪皇帝(下或简称“两宫”)在外“巡狩”近一年半,朝野内外跌宕起伏:一则列强入据,京师二度沦为“无主之国”;二则行在深入西北,朝廷既欲自保,又受制于路途遥远与通讯不便,额外增加了谈判过程的成本及复杂性;三则“西狩”致使权力中心离京,直接形成了行在(即两宫驻跸之处)、在京全权大臣以及东南督抚等三方行政枢纽,呈现有清一代前所未有的政治图景;四则西行途中,清廷启动“新政”,进入王朝最末十年的政治转轨进程。以上种种,俱见“西狩”的重要研究价值。

有鉴于此,本书选取6种“西狩”相关史料,加以翻译或点校整理,其中既有日本官方档案性质的《日本外交文书·北清事变》,也有亲历者纪实自述性质的《庚子西行记事》、《长安宫词》、《西巡大事记》,以及汇集新闻、时论材料而形成的《回銮大事记》、《西巡回銮始末记》,史料体裁多元,或可助窥“西狩”史事之堂奥。现按以上分类,对6种史料做一简要介绍。

郑泽民整理:《“庚子西狩”中外资料六种》,上海古籍出版社2024年

一、《日本外交文书·北清事变》

日本外务省自1936年起陆续推出的《日本外交文书》,系统收录外务省各年度的重要官方文书、报告、训令以及会谈纪要等资料,可谓近代日本外交史料的集大成者。其中明治期第33卷中专辟《北清事变》(下简称《事变》)别册,共上、中、下三卷,集中收录庚子事变相关内容,可见日方对该事件的重视。然而《事变》的中文译介极少,路遥先生主编的《义和团运动文献资料汇编·日译文卷二》曾收录部分军事部署内容,《南开史学》曾刊载少量义和团直接史料,其余大量资料未被集中编译。

实际上,《事变》中“清国官边情报并に宫廷西迁”(事项一〇)、“回銮并官边情报”(事项十九)两章中有不少内容涉及庚子“西狩”过程及政局动态,甚至包含朝野秘辛。尽管诸多情报疏于考证,前后不相凿枘之处亦不鲜见,颇难遽以采信,然作为“他者”的外交观察,这些材料既可补中文史料之缺,亦能深化对“西狩”复杂性的认知。此外,透过档案可窥探日本在华情报网络及其对华策略,为研究事变中的日方角色提供新视角。

《北清事变》书影

日本对“西狩”各阶段的关注

以两宫行踪为例。“西狩”虽启自光绪二十六年七月二十一日(1900年8月15日),但慈禧的离京谋划早在五月已现端倪。五月十八日,陕西道员唐晏目睹西安门外“军士鹄立”、“马数百匹”,打探方知是端王所调,故推测出狩一事“殆将实行”。次日恽毓鼎日记亦载“传闻六飞有西幸之说”。至五月末,张謇与陈三立等已闻两宫或将西迁,唯恐朝廷与保守势力合流,遂密议“迎銮南下”、“易西而南”。盛宣怀同期电文亦可佐证:五月二十五日,盛提及工部赶制布篷八百架,次日又引保定消息称“回园造篷,十七出京”。这便可以解释为何在六月初三日,朝廷下旨大兴、宛平两县设立官车局,署理顺天府尹的陈夔龙也坦言任内专司京津转运,盖因此时慈禧便去意已萌。不过此时局势尚未崩坏彻底,转圜可期,故巡幸并未立即实践,然而这一动向已引发日方警觉。

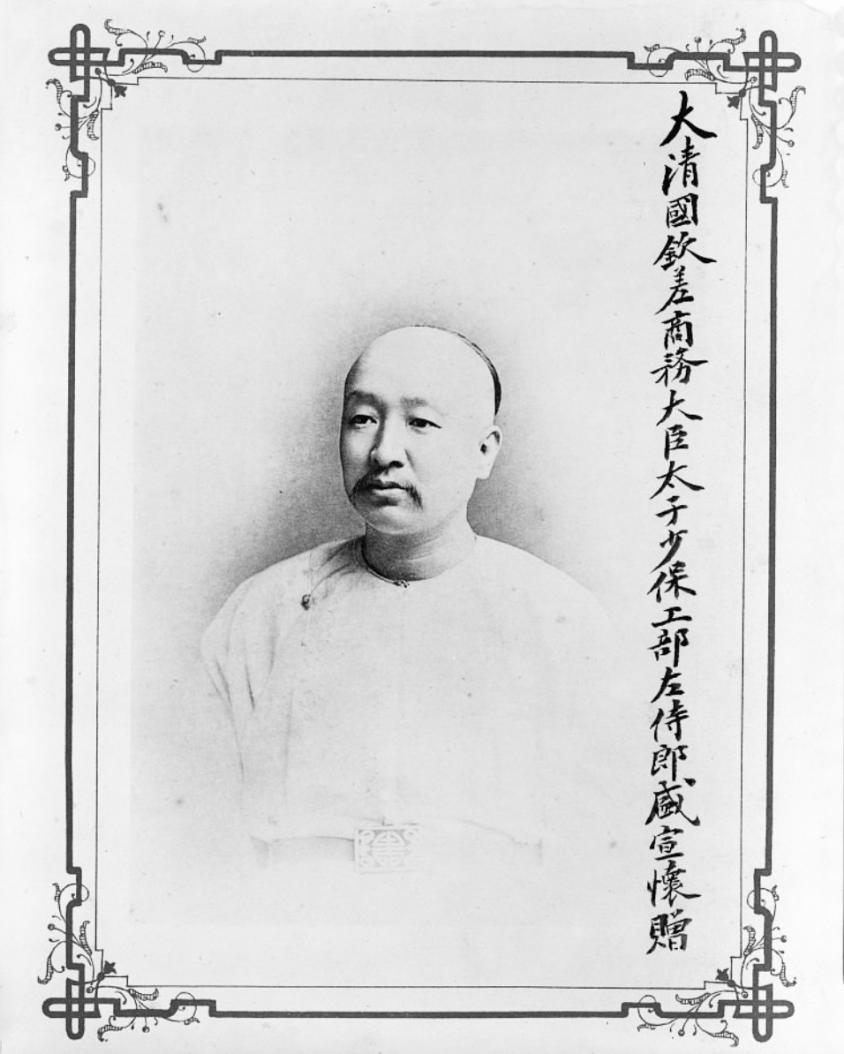

最早关注此事的是日本驻上海代理总领事小田切万寿之助。此人自光绪二十三年(1897)任职以来,凭借与刘坤一、张之洞、盛宣怀、文廷式、郑孝胥等大吏名流的密切交往,构筑起庞大的情报网,李鸿章便曾称其“专喜刺探”。六月初三(6月29日),小田切向外务省密报称,盛宣怀私下透露:董福祥势力膨胀,两宫或被裹挟西迁,届时天下必乱。盛甚至大胆提议日军“于派遣军队赴京之时,能另遣一队人马直赴保定府一带,以阻止两宫出行”。

小田切万寿之助(1868-1934)

可以推断,两宫西迁动议是盛宣怀告知小田切的。此情报有两重特殊价值:其一,盛宣怀密联日方之举动未见于他处;其二,盛不仅未劝阻日军入京,反主动献策拦截两宫,已属“里通外国”,性质远比“东南互保”激进,揭示了非常情势下,政治人物多有惊人之思、非常之举。

六月天津失陷后,慈禧再度萌生离京之念。翰林院编修华学澜日记中便提及“闻天津失守,两宫有意西迁”,安徽巡抚王之春在给李鸿章的电文中亦称“慈圣自津城失陷,其时即欲巡汴”,后因徐桐等劝阻而暂止。袁昶则称“荣相(荣禄)三次召见,谏止挽回”。虽细节略有出入,或言“巡汴”,或言“西行”,然天津沦陷确为出走的导火索。此时日方情报纷至沓来,或传山西巡抚已前往直隶接应,或言两宫已至宣化府,甚至详述路线必经保定、正定、五台。传言纷纭,主要由于电报通讯梗阻。北京失陷之前,京津对外电报东线(北京-天津-上海)、西线(北京-保定-太原-西安)均在战火中损毁,京恰线(北京-库伦-恰克图)亦难畅通,信息闭塞至此,即便身在北京的恽毓鼎、那桐等官员亦难得确切消息。七月二十一日清晨,两宫在炮火声中仓皇离京。然而七天之后,小田切仍以为两宫出走是在七月十七日(8月11日):

西太后、皇帝在董福祥麾下三千士兵之护卫下,于八月十一日前后逃离北京,推测此行之目的地当为陕西省西安府。

八月初五日(8月30日),又有保定商人,告知驻津日官,称两宫、大阿哥溥儁、端王、荣禄、董福祥、刚毅等人皆在保定。时距两宫出京已15日,“西狩”一事几乎人所共知,此谣仍起,殊属蹊跷。或可大胆假设,有关两宫行踪的种种不实传言,亦存在清廷故布烟幕,扰乱列强视听可能。当然,这一点尚待深入考证。总之,讯息的滞后与错乱,既暴露了中外各方在混乱中捕风捉影的常态,又折射出秩序崩塌下权力与信息的双重失序。

盛宣怀(1844-1916)

除了两宫行踪外,小田切等人还对端王、刚毅、毓贤等一班排外官员的动向十分敏感,上报了大量虚实混杂的消息。譬如有情报称“端王命袁世凯率八千兵士前往南京实施占领”便纯属臆测;还有情报称此间上谕“全出自端郡王之意”,无疑也夸大了端王的权势。但在时人将排外派妖魔化的背景下,这类传闻的流传并不意外。这种错觉,又自然衍生出另外一种幻象,即两宫西行是受端王、刚毅等人的胁迫。驻华公使馆书记官中岛雄便认为端王诸人是“挟天子以令天下”。不惟日人如此,此议在当时几为共识。李鸿章便曾担忧将发生“傕汜之祸”,《新闻报》更直斥端王挟制两宫,呼吁全国臣民“设法勤王”。

尽管存在种种不经之谈,日方情报中仍有不少内容极具参考价值。如8月18日有一则从盛宣怀处听来的情报,称8月12日(即七月十八日)有军机章京若干人手执“奉旨随扈”旗子穿过卢沟桥,便大体不差。此实为盛宣怀转述袁世凯密报,但细节有误:袁世凯京中坐探于七月十八日“遇连(文冲)、甘(大璋)两部郎车,标奉旨随扈”,而日方将郎车悬旗误作章京手执,甚至还将“章京”误作“兵京”,暴露其对清廷官制的生疏。至于情报中谈到李鸿章倡议“谏阻西幸”,也确有其事,因张之洞拒不附议,故最终以李鸿章、刘坤一、袁世凯、聂缉椝、刘树堂等人会衔的形式上奏,认为“不迁则各国有言在先,尚有可议之约、可转之机,迁则朝廷不自剿匪,团众必拥卫而行”,若各国派兵向西截击,后果不堪设想。

1900年8月底,随着行在仓皇情形日益好转,以及电报沟通的逐渐通畅,日方情报的可靠性亦随之提高,日本开始关注两宫是继续“西迁长安”还是“回銮”的问题。日方不仅记录诏令细节、西安行在状况,甚至精确测量太原至西安里程。至于希望两宫早日回銮,乃是当时联军各国的共识,日本也不例外,外相青木周藏授意驻英公使林董游说英国首相,强调回銮重组政府方能议和,并获英国支持,此后林董常与英国外相密谈对华策略。通过《事变》收录的文件,不难发现这一时期日本对英国的活动颇为留意,浙江巡抚易人被视为英国“对封疆大吏的黜陟与夺”的信号,行在将迁往襄阳的传闻亦被猜测有英方幕后操弄。日本这种既借力英国施压清廷、又忌惮其扩张的矛盾心态,实为1902年“英日同盟”埋下伏笔。

1902年1月,两宫还京,并于宫内接见各国驻京外交使团,日本驻华公使内田康哉详细详录接见外使盛况——从觐见路线、位次到礼仪细节,皆印证清廷试图以“中外和睦”场景重塑形象。这场精心设计的典礼,既是对列强压力的回应,亦成为新政时期“开明”姿态的象征性开端。

日本对“西狩”期间政治动向的把握

庚子“西狩”期间,端王、刚毅等排外官员的动向始终牵动日方神经。“西狩”初期,因信息闭塞,日方对“祸首”行踪多凭臆测,直至两宫西行后局势渐明。当端王因礼亲王病退跻身军机大臣时,日方对此反应激烈,如小田切便得出“局势难以迅速终结”的判断,因德国坚持“惩凶”为先决条件,而端王恰是列强深恶之人。江南士绅更忧心忡忡——若排外派持续掌权,“东南互保”的脆弱平衡恐遭倾覆。德国驻汉口领事甚至试探张之洞,暗示若清廷撤换刘坤一、张之洞,愿派水师“入江相助”。

青木周藏收到消息后,马上联络了驻京的内田康哉,命其与陆军少将福岛安正“设法迅速将端郡王一干人等逐出清帝的随员队伍”。内田与福岛据此提出借袁世凯之力震慑清廷,并主张增补刘坤一、张之洞为全权谈判代表。此三人皆属“东南互保”核心,日方意图显然:以开明派制衡排外势力。内田更于会谈时向庆亲王提出严惩端王党羽,庆王亦承诺迟早必究其责。可以说,日方此举对于后续端王一党失势以及“惩凶”活动的实施,有重要的推动作用。而对于端王、庄王、刚毅、毓贤、董福祥等人的处置结果,日方也有着持续性的记录。

值得注意的是,对于行在人事变动及地方官员的迁转情形,日方也尽力搜罗,几乎做到了若指掌。行在人员中,最引日人侧目的,便是鹿传霖的平步青云。此前,鹿传霖正任江苏巡抚,闻京城大变,便带兵勤王随扈,为慈禧所激赏,先授两广总督,不久又授军机大臣。光绪二十六年九月,鹿传霖入枢的消息传来,小田切在外交报告中分析其升迁逻辑——既有刚毅等人举荐之功,更因“其他大臣大半因道路梗阻而未能及时赶赴行在”,而鹿氏抱病急趋,遂能简在帝心。这种“雪中送炭”式的效忠,恰是“西狩”时期官员晋身的关键。

鹿传霖入枢后权势日炽,引发系列连锁反应。工部主事夏震武弹劾王文韶“乘时窃位,庇逆罔上”,日方推测系鹿氏幕后操纵,认为其欲排挤政敌。又探得鹿与另一枢臣荣禄亦有政见相左之处,因鹿为“俄国党”,荣则“偏袒日本国及美国”。此类观察虽未必全准(如误传张人骏为鹿氏亲戚),却折射出中枢权力暗涌——此时的鹿氏确实圣眷正隆,在中枢气焰颇盛,常给人“卞急乖张”之感。户部主事李哲濬记载鹿亟思排挤王文韶,夏震武奏折末尾特意申明鹿未指使,反倒欲盖弥彰。

鹿传霖(1836-1910)

鹿氏得势更牵动地方人事布局。湖北巡抚于荫霖与河南巡抚裕长互调,被小田切解读为鹿传霖扩张派系的信号;上海道台余联沅拟由程仪洛接替一事,更引发恐慌。小田切将程视为保守势力在上海的代理人,是鹿传霖一派意图染指东南半壁的先导,并猜测“南方诸省其他高级官员”也会陆续被罢免,担忧其执掌东南要津将威胁“互保”成果。这种焦虑源于对鹿传霖的固化认知:因其勤王、质疑互保、任苏抚时监视改革者等行为,被贴上“刚毅第二”(The Second Kang Yi)标签。然而此评判显失偏颇——鹿氏任川督时创办四川中西学堂,推动西学;入枢后参与新政亦非消极,时人评其“一事不苟”,外人中亦有肯定其在川善待洋商者。日方“非开明即保守”的二分法,实难涵盖其复杂面貌。这种简化思维同样体现在对恽祖翼接任浙江巡抚的判断上。驻杭领事山崎桂因恽氏不与领事会面便认定其为“排外首领”,却忽视恽作为洋务局督办的实际职能。事实上,鹿传霖与刘坤一的矛盾、程仪洛任命引发的争议,更多是派系利益之争,而非单纯的开明与保守的对立。日方对人事的敏感源于该国的切身利益,故而其观察带有明显功利色彩,却意外揭示了庚子年权力重构的特殊性——在“惩凶”“回銮”“新政”诸事交织下,官员升黜不再仅凭政绩忠勤,更成为中外势力博弈的筹码。

“西狩”情报的形成及其利用价值

《事变》中的“西狩”情报其实为我们展现了一张堪称庞大的信息网络。就信息接收方而言,主要是日本驻各口岸的领事官及驻外公使,驻上海领事小田切万寿之助毫无疑问是这一时期最主要的情报收集者,此外尚有驻华公使西德二郎、驻英公使林董,以及散布中国各处的内田康哉、丰岛拾松、山崎桂、濑川浅之进、加藤本四郎、田结铆三郎、中岛雄等。不过百川归海,驻外官员群体搜集到的各类情报,其最终的接收者其实是曾在此期间先后担任日本外相的青木周藏、加藤高明、小村寿太郎等人。信息来源则更为庞杂——既有李鸿章、刘坤一、德寿、陶模、盛宣怀、张曾敭、荫昌、余联沅等中高级官员,亦有普通中国人充当的线人,以及资深日谍如宗方小太郎等。各地中外文报纸等传播媒介也是十分重要的信息渠道。这种多元渠道构成的情报生态,折射出日本对华渗透的深度与广度。

小田切与盛宣怀成为情报枢纽的关键,实因战乱中的信息梗阻。京津电报线路损毁后,上海成为全国通讯命脉,执掌电报总局的盛宣怀恰处风暴眼。正如汪熙所指出的,当时行在、全权大臣、各省疆吏、驻外公使各方互通消息,均须通过盛宣怀在上海中转。若说当时清廷的“多角政治”已经崭露端倪,则盛宣怀无疑可被视作“多角”势力的“黏合剂”。与盛宣怀同在上海且关系殊密的小田切,遂能渔翁得利,较诸其他驻华外交官有更为得天独厚的情报优势。

尽管在信息搜集、解读的过程中不免存在诸多讹误,但《事变》的史料价值不容忽视。一方面,这些记录补充了许多中文文献未见的细节,比如文韶自述追扈经历的《庚子两宫蒙尘纪实》(又名《王文韶家书》),虽经左舜生收录于《中国近百年史资料续编》,其史源问题一直未曾解决。查左氏所录版本(下称“左版”),与辛亥革命烈士阮式之《阮烈士遗稿》中所录“王文韶家书一通”内容完全一致,其末略言家书来由,系“家君掌教赣榆时,从浙人洪某处得之而摘录者”。故知左版是经多次传抄的版本。而《事变》则提供了进一步认识“家书”的可能。早在1900年10月2日,小田切就曾将上海某报纸上刊载的名为“王文韶日记”的报道译成日文,换言之,实际登报日期还要早于10月2日(光绪二十六年闰八月初九日)。“日记”与左版“家书”虽在叙述次序和部分内容细节上有异,但仍不难判断这是同一份史料的两个版本。“日记”署明“七月廿九日自大同寄出”(实为宣化府,时王文韶尚未抵大同),早于左版问世,且明确提及系寄杭州家人,为文本性质研究提供新视角。

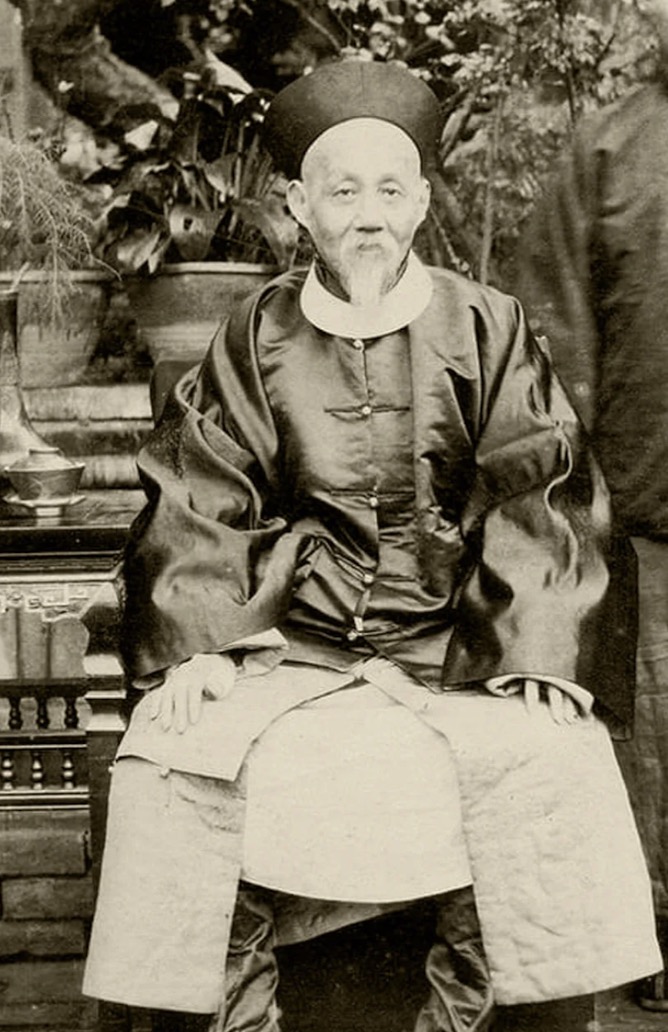

还有一些十分稀见且值得留意的资料,如清河道台与王文韶之孙王彬孙的密谈,生动还原庚子五月二十二日朝会场景:面对主战派喧嚣,光绪罕见发声直言兵不堪战,王文韶则力挺“速速议和”,并提出“赔偿被毁坏之教堂,扶助被杀教民之家人,以及赔偿各外人之损失”的主张。慈禧遂命王与立山次日赴使馆谈判,却因克林德遇害而搁浅。此叙述颠覆了王文韶“琉璃蛋”的圆滑形象,展现其主和立场。尽管王彬孙误记日期(记为五月二十三日,次日王与立山因大沽战事生变未行),但太常寺卿袁昶的《乱中日记残稿》也佐证了王氏曾诤言入对:“仁和公入对,颇诤之,以为不可浪开衅,以一孱国当八强国,为孤注之一掷,此宗社存亡之几所系,不仅胜负之数,乃危道也。西圣难于持战议者太多,乃命仁和与立山继往各使馆劝阻”。两相印证,可见王文韶确为中枢主和派代表。而王彬孙刻意强化乃祖“先见之明”,实折射出“主和”在庚子乱后的话语正当性。

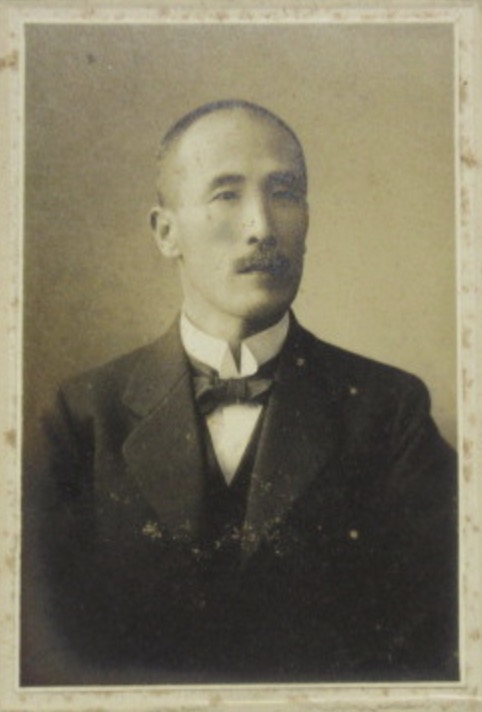

王文韶(1830-1908)

其他诸如小田切与刘坤一的会谈记录、内田康哉与李鸿章的会谈记录等等,均涉及重要史实及政治表态,值得细细品读。

另一方面,《事变》中的记录还帮我们丰富了庚子“西狩”这一晚清政治史中的特殊事件的种种细节,比如随扈官员及留京官员各自的规模、所在衙署等;再如西安行在的营造情形也有详细的记述,甚至还有行在派吴永、俞启元往东南大员处“坐催”粮饷的相关史料等,后续通过与中文史料的互证互补,相信定能对“西狩”的内涵有更深层次的挖掘。

二、《庚子西行记事》&《长安宫词》&《西巡大事记》

《庚子西行记事》《长安宫词》《西巡大事记》(卷首)虽体裁各异,然作者皆为“西狩”的亲历者,可以从不同视角拼合出行在的生存图景,故此处归并谈之。

唐晏与《庚子西行记事》

《庚子西行记事》的作者虽署名唐晏(1857-1920),但实系民国后所改。其之前的名字震钧,大概更为人所知。《清史稿》对其人介绍极简:

震钧,字在廷,改名唐宴,瓜尔佳氏。有渤海国志、天咫偶闻。

寥寥数语,不足以勾勒出唐晏生平。目前所知,唐晏祖籍率宾(今乌苏里江流域及绥芬河流域一带),光绪十五年(1889)中举,历任甘泉、江都知县,后执教京师大学堂,入江宁将军铁良幕府。辛亥后改名南迁,隐居著述。其作《天咫偶闻》最为知名,以“老北京”视角分卷记述皇城、官署、园林、寺庙等建置沿革及掌故风俗,为清代北京风物研究重要文献。另撰《庚子西行记事》《渤海国志》《两汉三国学案》等数种,涵盖史学、文献、金石诸领域。虽仕途不显,但凭借其博学勤撰,在晚清学术史中也留下独特印记。

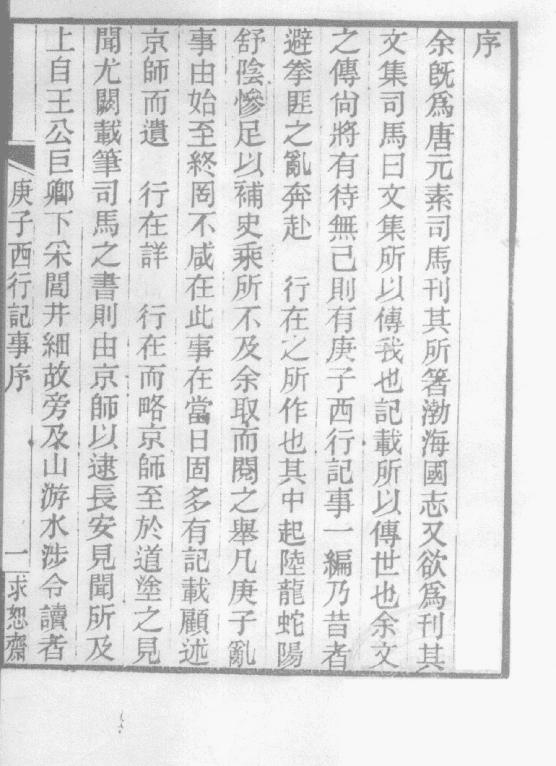

《庚子西行记事》原书序

《庚子西行记事》虽流传不及《天咫偶闻》,却是唐晏亲历庚子剧变的珍贵实录。庚子年五月,唐晏借任怀安书院讲席之机离京,沿河北入山西、陕西,足迹遍及太原、西安行在,逐日记述沿途见闻。全书起于光绪二十六年三月自江南返京,止于次年三月抵南京,以日记体呈现王公动态、市井百态及山河风物,刘承干称其“令读者如置身其间”,为庚子研究提供了鲜活的注脚。譬如书中呈现了义和团运动的双重图景:一方面通过对团民服饰特征、作战武器、抗敌事迹(如攻击西什库教堂及山西地区运动发展)的记载,正面还原了这场民间抗争的具体形态;另一方面则客观呈现了八国联军占领北京后的社会乱象,包括外军劫掠、京城官员逃亡及散兵游勇危害地方等历史细节。对于一些人所共知的事件,该书也多能提供新的说法。如“克林德事件”,唐晏通过总理衙门供事者钱某的亲历证言还原现场:武卫军与义和团合攻使馆时,德国公使克林德途经奥国使馆交火区,轿夫弃轿逃散。清兵发现轿内洋人后,双方因紧张对峙引发互射,克氏中弹身亡。该目击叙述揭示事件具有突发特质,可进一步解构所谓“清廷预谋暗杀”说。

至于“西狩”,该书也提供了篇幅不小的内容。五月二十日时,唐晏就听闻“西幸之议甚确”,“顺天府已备车辆,以待自用”,而在朝旨称呼团民为“义民”后,“是议乃罢”。至七月二十六日,身在怀安的他确认两宫已出京至宣化。书中详录两宫仅着绸衫,夜宿岔道“以椅垫为卧具”的仓皇之状,以及随扈官员的迫态,如王文韶昼伏农田、夜乞民食,抵怀安时“颜色甚憔悴”;岑春煊便服执鞭立于行宫外,众臣“行李萧条”,全然不见朝廷威仪。唐晏更揭露马玉崑等扈从军队在民间“横加掳掠有甚于贼”的恶行,批判了“民之畏兵如盗贼”的乱象。

唐晏对于太原、西安两行在的情形、衙署官员办公环境、两宫的生活起居等都有相当具体的描写。有趣的是,唐晏虽未全程随驾,但其西行路线(德胜门-居庸关-宣化-大同-雁门关-太原-潼关-西安)与“西狩”高度重合。读者可借唐晏之目侧面了解两宫沿途的见闻。

尤值一提的是,唐晏此书的史料价值,并不局限在政治史,同时也是一部清末西北的社会史、文化史长卷,可视为各类庚子纪实材料中最接近“游记”的一种。伴随着见证者、记录者唐晏的步履不停,直隶、山西、陕西的名山大川与社会文化也以一种令人目不暇接的形式呼之欲出。比如,作为怀安文昌书院的讲习,唐晏对书院“每月三课”、“饮馔三日”的体制有所描述,由是可窥晚清书院文化之一端。

唐晏对各地民俗、物产也有极大兴趣,着墨甚多,但书中更多充斥的是作者游玩时的所记所想,并非一味怀古,而多参酌经典,申论考证。譬如行至平阳,便依据《水经注》考辨遗迹,同时也记录了诸多名山古迹在庚子年间的真实面貌,试举大同府为例:

至大同府,地居纥干山之下,山环水抱,气象雄阔,城垣崇隆,楼橹雄丽,有都城气象。余行经大城数矣,殆无以逾之者。由东门入住鼓楼下高升店,东门内有岳鄂王庙,不知何人建。此城凡三鼓楼,皆绝高,楼下皆有牌坊,正中鼓楼,直南有牌坊四,街衢宽阔,名四牌楼,亦与北京之四牌楼相仿。百货所萃,南货如橙橘之属,亦有之。四牌楼之东,有金代皇宫旧地,琉璃九龙影壁,完好无恙,与大内宁寿宫者无异。余登城以眺,见城西街有佛殿耸然,檐宇四垂,制度甚古,如唐宋人画上所见。趋而就之,榜为下华严寺。入门,则中为龙尾,道高丈余,两旁石阑直抵大殿。殿凡五楹,皆以砖石砌成,圈门以代户牖,与金陵霸谷寺无梁殿制同式,而殿之顶,黄瓦四注,全类古图画,后世工人不能为也。其中佛像威仪具足,三世佛各据莲花,莲花之下又围以曲阑,极雕锼之巧。

清末大同华严寺

以上仅草举《记事》内容中的数个侧面,较诸原书,十不及一。除却内容上的丰富,作者的族群属性,也使该书颇为特殊。唐晏作为旗人,且还是“从龙入关”的功臣之后,身处国家巨变之中,面对清王朝的倾颓,实有更为复杂的情绪。在分析庚子事变的原因时,唐晏认为“举天下而付之一掷”,并非“民之顽也”,而是“知上之未可恃,遂仓皇一试”,朝廷失信于民,“民乃始轻朝廷”,将批判的矛头对准了清廷统治者,而非诿过于义和团及臣民,这一认识在当时殊为难得。书末,唐晏意味深长地慨叹:

然而庚子往矣,尚有未往者,在人心之变,亦将百端,天意所极,终归一致,是又非浅见所能测矣。

这无疑表达了对清朝命运的担忧,其在《天咫偶闻》中所言“追溯旧事,正不异玉堂天上之嗟。呜呼!昔日之笑歌,所以酿今朝之血泪也”,实为相互映照,异曲同工。

胡延与《长安宫词》

根据粤人汪兆镛在《棱窗杂记》中的记载,胡延是四川华阳人,工词善刻,文气斐然,曾在山西做过县令,庚子“西狩”时随扈至陕西,擢为西安知府,《长安宫词》即记述其扈跸行在期间的所见所闻。之后又被授为粮储道,卸任后于行舟中失事,溺水而亡。

通过《宫词》中的记述,胡延于光绪二十六年十一月在西安被授为西安知府,同时充任行在内廷支应局提调,负责行在开支事宜,可见慈禧对其之倚重。胡延还曾得慈禧面赐“御笔画兰折扇”一柄,“背面题七绝五首”,圣眷隆盛,之后被升为江安粮储道亦是嘉赏之举。胡延在庚子前后之际遇,与另一位县令——怀来知县吴永颇有相类之处,均是通过随扈而得仕进,且都留有亲历“西狩”的重要材料。只是后者所口述《庚子西狩丛谈》系回忆录性质的文本,且成书时(1928)距庚子已近30年,内容与史实势必多有出入,而《宫词》在文体上采用了传统的“宫词体”,每首诗后均有详注,且其出版于1902年,距所叙时代接近,史料价值绝不输于传播更广的《西狩丛谈》。

《宫词》共有记事诗100首,俱为七言绝句,内容起于庚子年八月两宫下诏巡幸西安、陕抚端方布置行宫,止于辛丑年九月胡延离开行在、赶赴新任,一年中的见闻事无巨细,俱被收录,所涉范围极广,难以概论,然若择其精要,以如下几类最为值得关注。

首先是对行在情形的披露,主要包括营造行宫、政务处理、两宫生活起居等带有明显“因地制宜”或“因陋就简”特色的内容。比如诗中对两宫办理政务有如下描写:

览奏临窗耐晓寒,暂移日影上花兰。监奴长跪从臣立,仿佛仪鸾殿里看。(两圣展间览奏章,俱在寝宫窗下。奏事太监呈折讫,即跪于案前。延等有事入内,辄立于窗外。)

撤馔频闻步履声,挑灯夜夜绕廊行。重门听下黄金钥,儤直归来恰二更。(慈圣晚膳后,必在寝官前后巡行一周,然后阖门。宫监谓之“绕弯”。延等闻下筦钥,即归休矣。)

出纳丝纶仗老身,手擎黄匣往来频。六曹三院诸司吏,都作奎章阁下人。(旧制:内廷设内外奏事官,外奏事以满部员充之,内奏事则太监也。行宫无外奏事,惟内奏事辛太监一人,递折宣旨,往来两宫间。各部院司员领批折者,悉集前殿东室,而军机大臣内直庐亦假此室。延辈直内廷者,俟枢臣去后,亦憩息于兹。辛丑夏间,都中外奏事官始至行在。)

清末陕西巡抚署(西安行在驻地)

阅至此处,政务处理的流程立刻栩栩如生,非亲历者难以知悉如此内情。另外,一些往往被忽视的极为生活化的细节在诗中也有鲜活展现,比如光绪的理发问题:

镜镊经旬整御容,侍香昨夜返金童。近臣逸乐天颜喜,不复殷勤觅剃工。(圣驾出巡十日,剃发官监执此役者均未从行。届日,特命侍郎溥兴觅工,出入由侍郎带领,每请发一次,赏工银四两。幸西安半年后,内监擅此艺者始自都来行在。)

第二类值得措意的内容是对行在一些政治活动的记述。时逢陕西大旱,两宫对此格外关注,实行了不少赈济措施,《宫词》中“百万哀鸿泣路歧,九重连日沛恩施。炊烟浓处朝曦上,正是城中饭熟时”便指此事。对于当时谈判的焦点——“惩凶”以及“回銮”的布置与排场等内容,诗中亦有关照。

第三类则是正面描写行在随扈诸人。涉及的人物包括端方、岑春煊、荣禄、溥伦、缪素筠等等,亦算是贡献了人物研究所需的史料。此外,尚有诗句描绘行在礼制宫俗。原本只是地方知县的胡延,得以首次目睹宫廷生活,故而对“涤盏传杯早暮趋,玉阶簇簇拥宫奴”、“金貂簇簇紫茸翻,鹓鹭分行静不喧”的宫中礼节记载甚详。

胡延《长安宫词》是庚子事变“诗史”系列中的重要文本,与丁立诚《王风题笺》、胡思敬《驴背集》、蒋廷黻《麻鞋纪行诗存》及郭则沄《庚子诗鉴》共同构成晚清士人的精神图谱。作为“西狩”的在场者,胡延以百首七绝勾画西安行在的政治生态与生活图景,其诗注互证的体例,既延续古典宫词传统,又承载“以诗存史”的乱世书写自觉。

王彦威《西巡大事记》

《西巡大事记》的作者王彦威(1843-1904),清浙江黄岩(今台州)人,同治庚午年举人,历任工部主事、员外郎,军机章京,方略、会典二馆纂修,江南道监察御史,四品京堂太常寺少卿。“西狩”时,以军机章京身份,一路随扈至西安。遗著有《清季外交史料》《道咸同光四朝筹办洋务大略》《清朝掌故》《清朝大典》《枢垣笔记》《史汉校勘记》《秋灯课诗屋图记》《藜庵丛稿》等书,其中又以《外交史料》(与其子王亮合辑)影响最巨,而《大事记》便出自其中。

王彦威(1842-1904)

先是王彦威在军机处任职期间,考虑到道、咸、同三朝均有官修的《筹办夷务始末》,而光绪一朝洋务外交要事繁多,却并无类似史籍,故发愿将光绪朝史料“辑而存之”,凡是“有关军国大计、中外邦交”的奏章,“每手自甄录以备实用,积岁所得,都巨册百数十”,名曰《筹办洋务始末记》(一说《光绪朝外交史料》《光绪朝洋务始末记》)。其中抄存留中不发之奏折不少,以至“为档册所无者泰半”。王彦威身故后,其子王亮子承父志,在原稿基础上,将“其无关交涉者概未列入”,并“博采增补”,遂成182卷。继而“续辑光绪季年至宣统三年之史料”,并将王彦威庚子时期的随扈见闻另外编为《西巡大事记》,又补以《史料索引》、《外交年鉴》,由是构成了体量接近300卷、内容涵盖光、宣两朝的《清季外交史料》。正如蒋廷黻所言,《外交史料》凝聚了王氏父子数十年的心力,与以政府人力、财力编成的“官书”《筹办夷务始末》大为不同。胡适更是将该书的编成誉为近代史学界搜罗史料活动中的“第九件大事”,可见价值之高。其中收录的条约、上谕、奏折、照会、咨文,至今仍是晚清政治外交史研究者不可或缺的史料宝库。

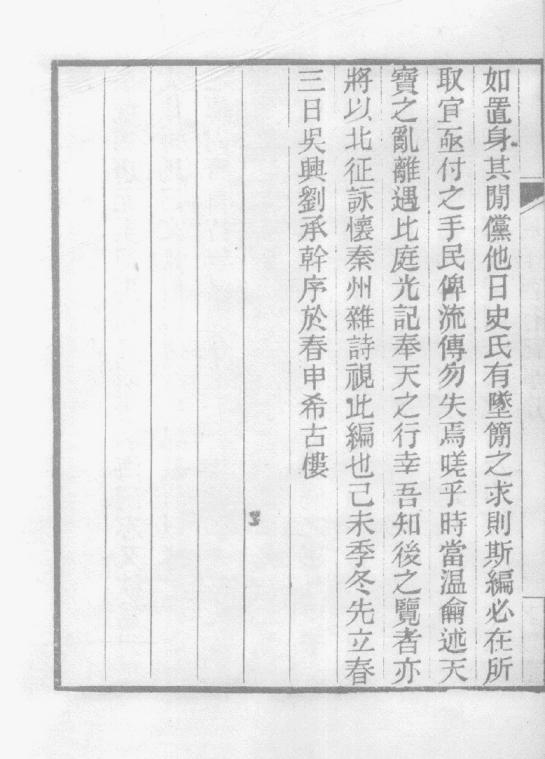

然而,关于《外交史料》的文献来源,早有争议。学者冯明珠曾撰写多篇论文,以证《外交史料》前182卷并非王彦威所编,而是王在借阅官修《光绪朝筹办夷务始末记》时抄录而来,论证相当有力。但成形于庚子事变时期、作为《外交史料》别册的《西巡大事记》,确为王氏原创无疑。顾名思义,《大事记》其实是王彦威在“西狩”时“随扈长安,奔驰驿路”期间所撰写,时间起于光绪二十六年七月两宫由北京启銮之日,迄于光绪二十七年十一月回京之日,内容上既有对庚子史事的记录,也有对行在奏折、上谕、电报等的抄录,包罗极广。

《清季外交史料》书影

该资料尚为王彦威手稿时,名为《庚辛纪事》,凡4册,现存于北京大学图书馆。王亮将其重新整理编目为12卷。卷首是用专题的方式描述了庚子事变史事的几个面相,包括“藜盦老人(即王彦威)家书”“‘拳匪’纪事”“大臣祸国”“杀戮忠良”“两宫西巡”“津沽及东省失守”“联军入京”“惩办祸首”“中外议和”“行在纪事”等10个部分。从第二卷起,该资料开始按日记载两宫西逃事,对沿途情形多有刻画,并用各类政务文件来记录当日的军政大事等。因此《大事记》的主体部分实际采用的是日记体的形式,与《外交史料》的其余部分凿枘不入,难以划一,索性单独列出。

《大事记》卷首体例独特:突破日记框架,以自述与第三人称视角阐释庚子事变全程,迥异于后卷的公文辑录。作者自陈因“一路之行行止止,当年之见见闻闻”,必须“另刊纪事,附载篇首”,才能使读者“了然于变乱之后先、议和之颠末”。其时任枢密要职,参与机务决策,所述兼具亲历者视角与档案权威性。此卷以事理逻辑重构历史现场,堪称全书锁钥。

顾名思义,《西巡大事记》以西巡史事为核心议题,然此事毕竟是义和团运动发展到一定阶段的结果,因此卷首对京津义和团的发展过程格外措意。以往多认为,载漪因“己亥建储”之事“极恨外人,思伺时报此仇”,乃与“以灭洋为帜”的义和团联结。《大事记》卷首则称“庄王府长史某者与团首某习,言之庄亲王载勋,目为义民,王以告刚协揆毅。协揆据以入奏,请借团民之力以驱逐洋人”,这提示我们,不能忽视载勋、载澜等人在主战群体中的作用。

王彦威在卷首中生动描述了其目睹“红布帕首,手持长刀”、“喃喃诵咒”的团民们烧毁宣武门教堂的情形。包括之后大栅栏大火、西什库教堂之围等,都有细致描画,为研究京津义和团的活动及影响提供了重要的参考。而作者作为军机章京,对于当时政局的陈述,无疑更值留意。比如书中述及当时排外与开明两派的朝堂分野,指出奕劻处在与端、庄诸王的对立阵营,而王文韶则险些如“五忠”般蒙难,幸而荣禄向慈禧进言力阻,才逃过一劫,“皤皤黄发,硕果仅存”。类似说法也见于胡思敬的《驴背集》中,称“许、袁死,外人知其事者,谓徐用仪、王文韶、立山、廖寿恒、黄思永、联元,皆将不免”,徐用仪、立山、联元等人死后,载漪“将杀王文韶、廖寿恒、黄思永,以敌兵入城,而止。”《庚子国变记》、《异辞录》中同样有荣禄、慈禧保全王文韶的说法,是知王彦威所记非虚,既反映出荣、王在朝中的抱团之相,又说明慈禧对荣、王等人的看重,在用人上绝非偏废。

政界诸人中,如上正面、侧面的刻画比比皆是,然又以赵舒翘最显特别。赵舒翘作为“祸首”之一,王彦威虽评价其“踞蹐自喜,无干济才”,但亦提及赵曾言拳民不能御敌,曾欲奏对陈之;又言赵监斩袁昶、许景澄时,曾有“面发赤,俯首作叩头状”等羞惭神态,类似表述显然有回护之意。之所以如此,乃因赵舒翘虽阿附刚毅,但并无仇外实迹,因此其被列入“惩凶”名单,刘坤一、张之洞等都曾力争,盛宣怀更称“赵舒翘天下冤之”。尽管其后因列强索之甚急,赵终未免死,然透过上谕中“平日尚无疾视外交之意,其查办拳匪亦无纵庇之词”的考语,足证其判为“祸首”之勉强。非但王彦威如此,同在枢垣的另一军机章京鲍心增亦多有惋惜之意,曾撰有《赵尚书被冤述略》为之辩诬,益证议和条件的形成多有难以言说之隐衷。

此外,《大事记》卷首对庚辛战局变化也有详细论述,如津沽、东三省的沦陷,联军进京及中外议和的过程等,可谓全景展现庚子事变的来龙去脉;对于行在的状况,诸如人事任命、行宫及诸衙署的陈设等都有生动描写。

素来主张“细心搜求史料”的胡适在阅过《大事记》后,得出结论:“他这十二卷的编制方法,可以看出他的主要兴趣全在材料的保存。”然而《外交史料》抑或《大事记》的推出,并非止步于保存史料,终究有鉴于往事、资于治道的“经世”关怀,正如王彦威本人说的:“凡此绎络电音,敢作烟云之过眼?惟冀笃生勇士,共洗铁戟之沉沙”,期望来者一洗前耻而奋起直追,才是鹄的所在。

三、《回銮大事记》&《西巡回銮始末记》

由于这两种资料主题与内容出处相对接近,故亦归并一处来介绍。

《回銮大事记》的作者署名为“长谷川雄太郎”,《西巡回銮始末记》的作者则分别署名为“日本横滨吉田良太郎”与“八咏楼主人”,即从书面来看,两书均有日本人参与编撰,然实情却未必。中国历史研究社所编《庚子国变记》中节录有《回銮始末记》,编者声称吉田良太郎与吴郡八咏楼主人均为作者担心“触犯”而托改之名。有学者进一步推断《始末记》作者“吉田良太郎”并无其人,大概是“八咏楼主人”的冒署,此现象在清末并不鲜见,比如李希圣亦曾托名“小山重信”撰写《庚子传信录》,南方自立会中人士亦多取日名,如林圭名西河圭介、唐才常名田野民治、汪镕名金容四郎等,以保障安全。笔者认同“吉田良太郎”确难查证,但将“八咏楼主人”也视为托名,则稍显武断。吉辰已经指出,“八咏楼主人”是出身浙江吴兴、常居上海的一名文人,甚至可能还是盛宣怀所设华盛纱厂的一名职员。在此基础上,笔者进一步考证出其人的真实姓名。1887年10月8日的《申报》上登载了一封名为《恭祝王老伯母黄太孺人五十大庆录请诸大今坛雅政》的贺词,署名为“娄江八咏楼主式卿沈家模”,而娄江本与“吴郡”指代同一地域,即今江苏苏州一带。《字林沪报》1891年12月13日第7版中登载了两首诗文,第一首题为《舟中书怀寄呈醉红楼主周烺甫、八咏主人沈式卿并乞正和》,第二首则题为《题醉红楼主人周烺甫吟友红楼梦图画》,作者署名“八咏楼主沈家模”,沈家模正是沈式卿,则“八咏楼主”“八咏主人”“娄江八咏楼主”实为同一人,结合地域,其与“吴郡八咏楼主人”也应是同一人。《申报》1882年9月19日登载的上海敬业书院录取名单中亦有沈家模之名,则其人至迟在1880年代初就已居沪就学。综上,《始末记》的作者“八咏楼主人”,应当为名为沈家模、字式卿的江苏旅沪文人,只是其人生平事迹,尚有待更多资料的发现。

《大事记》作者“长谷川雄太郎”亦未必伪托。历史上确有长谷川其人:其人曾于1888年赴上海,入岸田吟香所经营的上海乐善堂,搜集中国情报。甲午前,曾与七里恭三郎合编《清国军备总览》([日]嵩山房1894年版),以资日本当局参考。1894年经福岛安正推荐,入参谋本部。1895年任陆军翻译官,参与过甲午战争。1897年,受聘为广东同文馆日文教习。在广州期间,长谷川编写《日语入门》一书,1900年出版,对中国人学习日语有重要推广作用,之后薛理琛主编的《东语文法提纲》、夏宗禹、姜鸿宾编的《东语课程》对该书都多有借鉴。长谷川在庚子年的动向,目前未有更多资料可以佐证。然可知的是,在1899年,日本陶瓷专家加藤助三郎来华考察时,还在广州与长谷川见面;1902年,在广州将军寿荫与两广总督陶模的请奖奏折中,提到长谷川雄太郎尚在广东同文馆任“东文教习”,可知此时长谷川仍在广州。惟尚无直接证据能确认《大事记》的同名作者是否就是此人,只能暂且存疑。

两书体例与内容各具特色。《大事记》聚焦“回銮”阶段,分六卷:卷一、卷三辑录奏折上谕;卷二以日记体详述两宫自西安返京行程,载仪仗规制、行宫陈设;卷四整理迎銮差务章程,保留珍贵行政档案;卷五收录时论,既倡自强雪耻,亦批清廷弊政,兼录载沣访沪、经元善外交对话等事;卷六汇编典礼典故。《始末记》涵盖更广,涉及事变起源、端王集团劣迹、京官受辱、和谈密档、地方拳乱、西狩实况、行在政局及东北沦陷等,收录中外文牍、密电,史料多元。两书虽补正史之阙,但需谨慎使用——因其资料多采自《申报》《新闻报》《中外日报》等媒体,史事信息真伪杂糅。

《西巡回銮始末记》书影

小结

或许由于“庚子事变”的衍生事件过多,诸如义和团运动、东南互保、八国联军入侵、中外议和、《辛丑条约》、“俄约”等等,以至相形之下,“西狩”这一清廷统治者离京远遁的活动竟黯然失色。长期以来,不惟对“西狩”史事的研究有限,相关史料的收集、整理及分析同样略显匮乏,这导致我们在理解“西狩”及其影响时,无法全面而深刻地认识其牵汇万端的历史特质。故此,对“西狩”史料作一搜罗检讨,显得愈发必要。

本书收录的六种史料,囊括了外交档案、诗词、日记、报纸、自述等各种类型,不期具备多强的代表性,但称得上各有特色,都可提供理解“西狩”及庚子变局的有益视角。这大概也反映出,即便是研讨“西狩”这类政治事件,也不能将史料视野囿于上谕、奏折等相对权威的官方文献,还应将目光投向更为广泛的外文史料及非官方资料,这些资料有时能够展现清廷官方文献难尽其意的中外关系、社会面貌等面相,为我们提供更加丰富的历史细节。

强调“西狩”史料的挖掘和研究,并非意在将研究视角局限在“西狩”这一事件本身,而是力求透过该事件,考察当时的内政外交以及社会百态。“西狩”是义和团运动发展到一定阶段的结果,是政治环境、外交关系和社会结构交织下的产物。在分析“西狩”的相关问题时,反而能够有助于更好地理解“西狩”以外的更长时段的历史脉络。例如,《日本外交文书》中的记述其实可以反映出庚子时期日本在对华公开政策上对英国的亦步亦趋,这正是日后“英日同盟”的前奏;而通过《回銮大事记》、《西巡回銮始末记》中转录的报论,也有助于我们捕捉公众舆论对“西狩”的反应与态度,折射出当时全社会呼吁清廷统治者求新求变以自强的愿景,构成了之后清末新政开展的舆论基础。

最后,借用胡适称赞《清季外交史料》作者王彦威的话,来略表笔者对唐晏、王彦威、胡延、八咏楼主人等几位史料生成者、保存者的敬意:

在那国家危亡之际,流离困顿之中,他还有那样的细心苦功,为后世史家掇拾那些很容易散失的文献。这种精神,这种远见,都是最可以使我们追思敬礼的。