黄仕忠丨戏曲文献研究之回顾与展望

学术研究的进展,通常不外乎两条路径,一是新观念的引入,二是新材料的发现。我们可能会实诚地将它们当作两条独立的道路,却很少会意识到,这两者其实是相辅相成的。因为真正意义上新材料的发现,例如敦煌遗书、出土文献,往往出于偶然,难以预期。

但新观念的引入,则有可能通过重新解读旧有资料,甚至从以往被忽视的文献中发掘出新的价值,从而开拓新的疆域。故而新材料的发掘有赖于新观念的运用,新观念的确立亦有待于新材料作佐证。

二者的相互关系虽然如此,双方却并不一定会在这相互关系之中“平衡”地发展。因为一种新的观念,往往需要倚赖大量实证来支撑。

此中,文献学的工作必不可少。文献学的研究,并非只是一种技术性知识的运用,而是包含着思想深度、文化情怀和学术视野。回望20世纪以来中国戏曲研究的历程,可以清楚地看到这一点。

1907年,年方而立的王国维,着意致力于戏曲研究。他痛感“吾中国文学之最不振者,莫戏曲若”,遂立志要为“戏曲”这种文体争取文学史上的地位。

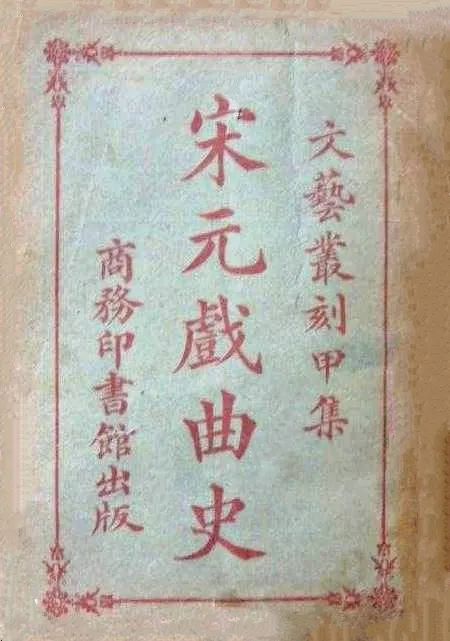

他的比较视野横跨中西,洞见古希腊戏剧、莎士比亚戏剧在西方文学史上地位崇高,而中国戏曲则向来不登大雅之堂,未受到应有的重视,因而矢志革故鼎新,在此后五年间撰写了一系列著作,并于1912年底写成《宋元戏曲史》,实现了自己设定的学术目标。

此举确立了戏曲在中国文学史上的独立地位,真正体现“一代有一代之文学”,让元曲与唐诗、宋词相并立,进入文学史的主流。

《宋元戏曲史》如今成为必读的学术经典,不过,人们大多只读王氏此书,而很少关注他在展开戏曲研究过程中所撰写的系列著述,甚至可能会以为王国维只是秉持了某种“观念”,为填补“空白”而直奔戏曲史的写作而去,实则不然。

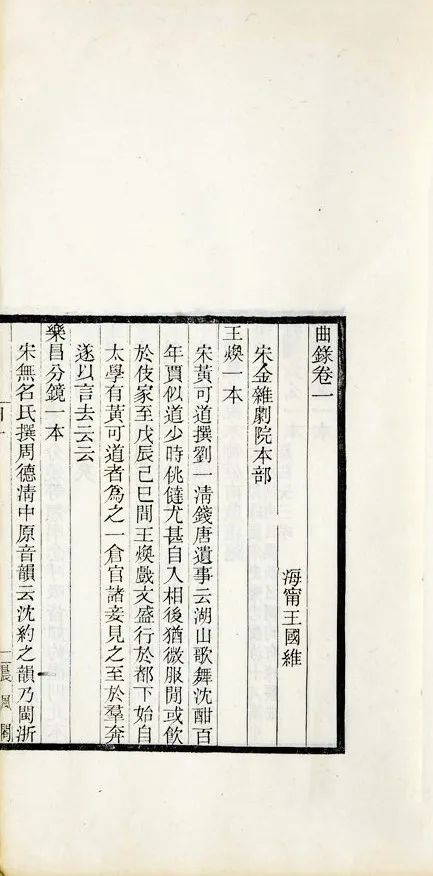

王国维的研究是从文献寻访、编目开始的,他意在掌握古代戏曲的全貌,所以编纂了一部《曲录》,收录中国古代的所有剧目,这是中国第一部古代戏曲总目。

番禺晨风阁刊本《曲录》,1909

《曲录》的初稿只有两卷,收录元明清杂剧和传奇作品。随着视野日益拓展,他在增加了宋金杂剧剧目的同时,修订原稿,终成六卷。这既是对初稿的完善,又是基于“戏曲”观念的新理解。

与此同时,他敏锐地观察到中国戏曲异于西方戏剧之独特性,做了大量的文献考证工作。例如中国戏曲采用脚色制,所以他撰写了《古剧脚色考》,以考察生、旦、净、末、丑等脚色的渊源与流变;中国戏曲用套曲曲牌来演唱,于是他先后编撰《唐宋大曲考》《曲调源流表》,以探讨音乐的源流与曲牌、套曲的由来。

记录元杂剧作家作品最重要的文献是元代钟嗣成的《录鬼簿》,王国维利用多种抄本、刻本互勘,力求勾稽元人杂剧全貌。

为了解古代演剧情况,他又全面辑录散见于文献中的演剧资料,编成《优语录》,又以此为基础,对戏剧的起源作了系统探讨,撰成《戏曲考原》一书。所以,王国维是从文献入手,全面考察戏曲作为一种新的文艺样式的发生、形成与成熟的过程。

他以观念指引实证,复以实证支撑理念,两者互为表里,合而为一,最后完成史的建构,写成《宋元戏曲史》这部不朽的著作。

商务版《宋元戏曲史》,1915

不仅如此,为推进戏曲研究,王国维寻访、抄录、购置了大量戏曲有关文献。他最早关注并利用《录鬼簿》《太和正音谱》及吕天成《曲品》、无名氏《传奇汇考》等资料,作为研究的佐证。

虽然他对戏曲史的书写最后停止于元代,其实他也购买了众多珍稀的明清戏曲剧本和曲集。在还没有公立图书馆的时代,他通过各种方式寻访曲本,曾向罗振玉、缪荃孙、陈毅等借阅、传抄戏曲资料;董康诵芬室重刻《盛明杂剧》,则是借用了他的藏本。

正因有深厚的文献积累,王国维才能在《宋元戏曲史》的自序中自信地说,书中所引录的史料,基本是他本人搜寻所得,主要观点都出自他个人的发明,而对学术的贡献也以此书为多。

人们通常阅读与关注的是学者的著作,却很少注意到他们在文献寻访、整理公布方面所做的努力,也就无从了解从事研究背后的曲折过程。

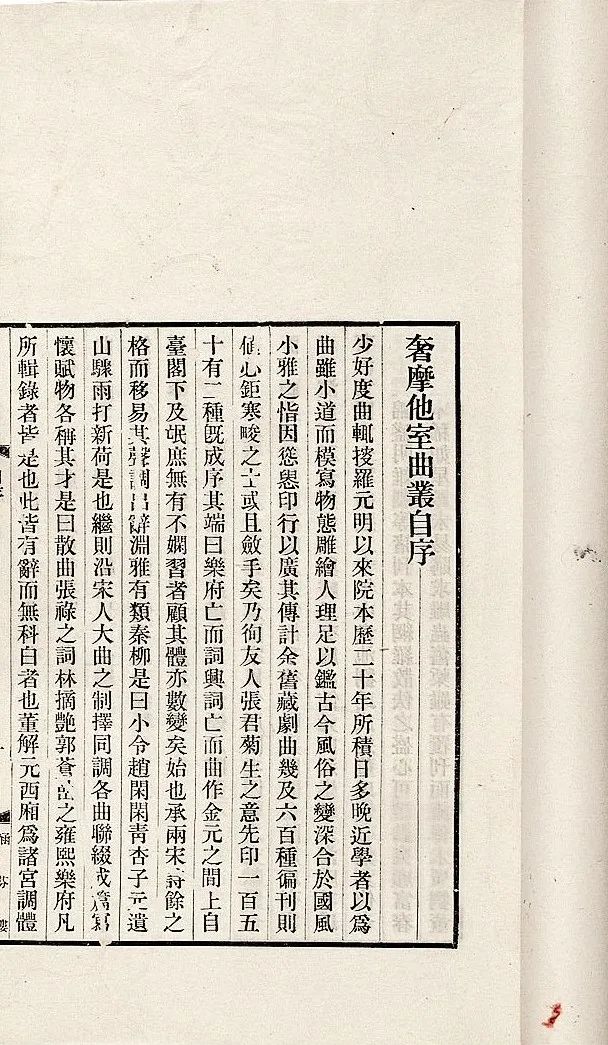

吴梅是王国维之后最重要的戏曲研究家,不仅著述甚丰,而且在戏曲文献整理出版方面贡献尤巨。他曾有意将珍藏的戏曲孤本影印出版,以飨学林,已经编订目录,并将这些珍贵的版本交付商务印书馆,以备影印。

遗憾的是,1932年日军轰炸上海,涵芬楼(东方图书馆)被毁,吴梅所编书籍的书版和一些珍贵书籍也遭劫难,灰飞烟灭。尽管如此,吴梅还是重新收集曲学资料,完成《奢摩他室曲丛》的整理出版,并在1939年去世前立下遗嘱,让后人将其藏曲交付公家。这个遗愿1950年代由他的哲嗣完成。

《奢摩他室曲丛》自序

再如郑振铎,毕生致力于戏曲与俗文学研究,对有关文献的寻访、搜集怀有炽烈之热情。他编集影印了《长乐郑氏汇印传奇》,将所获珍稀明清剧本公之于世。

新中国成立后,又主持编纂《古本戏曲丛刊》,完成了前四集的编集出版,成为此后中国古代戏曲研究的基石。

只是他本人在1958年因飞机失事不幸离世,未能亲手完成《古本戏曲丛刊》全部编集影印工作。而他收藏的所有戏曲与俗文学文献,也由家人全部捐赠给了北京图书馆(今国家图书馆),成为学界公器。

而那些不以戏曲研究著闻的前贤所做的文献收集工作,也往往会被忽略。朱希祖本身是一位历史学家,虽然不以研究戏曲为长,但家中累世所藏戏曲文献极为丰富。他深知戏曲文献的史料价值,所以在升平署档案和曲本散出于书摊之时,第一时间购买了这批文献。

1932年,他自觉精力有限,遂将这批材料连同累世所藏悉数转让给北平图书馆(今国家图书馆),成为平馆早期戏曲存藏的重要组成部分,王芷章《清升平署志略》、周明泰《清升平署存档事例漫抄》等重要著作,皆赖此得以成书。朱希祖的理念,尤堪钦佩:文献归公,才更有助于学术发展。

《海盐朱氏所藏戏曲目录》,国图藏本

此外,一批民国学者,在戏曲研究兴盛之初,致力于戏曲文献的寻访收藏,从而嘉惠学林。其中有马廉、许之衡、王孝慈、周明泰、阿英、傅惜华、赵景深、张玉森、吴晓铃等。正是由于有这么多学者致力于戏曲文献的搜寻、研究、影印、整理,才有了20世纪戏曲研究的繁盛局面。

更为难得的是,他们不仅共同致力于戏曲研究,并且自觉形成一种明确的“学术共同体”意识。他们的一切努力,无不指向学界之长远发展,着意为推进这个领域的研究贡献力量。他们的收藏最初虽是本乎个人之兴趣与研究之所需,而最终则多能化私为公,转而成为社会共享的财富。

1950年代以来,戏曲领域成为“显学”,也迎来了研究的辉煌。同时,随着“艺术史”观念的引入,戏曲作为一种舞台艺术得到更为广泛的认可,古代戏曲史的建构,也从以文人作家与文本剧作为主体,延伸到声腔兴衰和演剧变迁,演员、戏班演出与声腔的演化成为戏曲史进程的主体。

一种较为普遍的看法是:戏曲的本质是舞台演出,案头的文本终归属于第二义。历史的“不公”,便是文人抢占了艺人的历史地位。基于此种认识,王国维“重文本”的做法,一度受到较多的批评。

其实剧本(文本)与舞台是戏曲活动的重要组成部分,二者都是戏曲史不可或缺的要素。舞台指向艺术史,是艺术史研究的主体;文人撰写的剧本则既是戏曲史的组成部分,同时作为一种新文体,也是文学史的主要体裁之一,并以文本方式被出版、阅读与传播。

文人群体参与戏曲创作,产生了具有较高文学性的作品,从而改变了戏曲的品格,提升了戏曲的地位,使戏曲为社会主流的娱乐系统所接受;同时文人也是戏曲活动的高端消费群体之一,他们的创作与观演、评论与揄扬,扩展了戏曲的演出市场与演出空间。

由此观之,剧本文本与舞台演出并不是此是彼非、此重彼轻的关系,而是自不同维度,共同开拓了戏曲发展的广阔天地,于文学与艺术的演进历史中,各擅其胜。

王季思当年曾对学生吴国钦说过这样一段话:

优秀的舞台演出本不仅演给当时人看,同时还流传给后人作文学读物欣赏。王实甫的《西厢记》,早已不能照原本演出,从明中叶以来的各种评点本看,实际是把它作为文学名著来欣赏的。由于文词的变化不像口语的变化来得快,虽然文采派的作品距离现实生活稍远,未免影响到当时演出的效果,却可以长期得到后人的喜爱,经久不衰。孔子说:“言之无文,行而不远。”多少说明了这个道理。

王先生在这里提出古代戏曲研究的一个重要命题:“作文学读物欣赏”和“作为文学名著来欣赏”,是一个剧本在戏曲史与文学史上之意义价值不可缺少的一维,是古代遗产能够保存下来的主要途径。

王季思先生与弟子黄仕忠,1990

在音像资料无法保存的年代,文本出版和传阅是戏曲传承发展的一个关键环节。在演剧有关记载十分匮乏的情况下,经文人整理评点出版的戏曲剧本是追溯古代演剧发展史的重要途径,因此戏曲文献的整理研究受到学界重视,也是自然而然的事情。《文献》杂志本期特设戏曲文献研究专栏,是适时的反应。

纵观21世纪以来的中国古代戏曲研究,理论观念上虽未见突破性拓展,而戏曲文献的编集、影印和整理成果却已卓有成效。

本专栏所载苗怀明教授的文章,对21世纪以来中国大陆地区戏曲作品集整理出版情况作了系统梳理,让我们可以看到该领域的整体进展。同时苗教授对此所作的思考,也为我们今后更有效地开展文献整理与基础研究提供了有益的启示。

事实上,戏曲文献整理工作的进展,与时代社会的变化紧密相关。20世纪80年代,图书馆的古籍编目一度面临重大考验:自20世纪50年代起,有数量巨大的古籍归于公藏,但大多数图书馆都未有公开的古籍目录,当时许多古籍属于“未编书”,未能借阅流通。

改革开放以后,图书馆工作不断取得进展,这类古籍也逐步得到编目整理,得以上架,可供借阅流通。

新世纪以来,大陆图书馆更加开放,不仅借阅、复制变得容易,而且一些集中收藏了曲类文献的藏书单位对其所藏珍稀戏曲作了选萃影印,同时学者所辑录的戏曲专题丛刊,也能获得收藏单位的同意而成套影印出版。

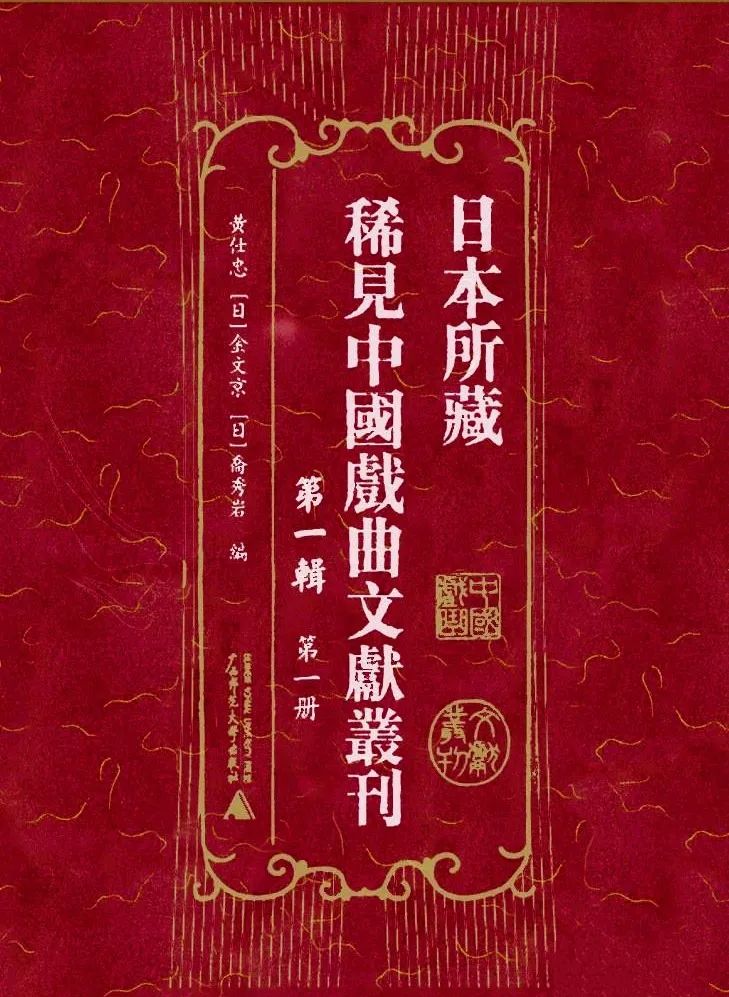

《日本所藏稀见中国戏曲文献丛刊》第一辑,广西师范大学出版社,2006

随着国际交流日益便利,许多学者赴海外作访学研究,访得海外收藏的珍稀戏曲文献,影印出版。我个人对日本所藏中国戏曲文献的调查、寻访、编目,并选择孤本珍稀曲籍予以编集影印,也是在这样的背景下展开的。

随着互联网时代的到来,海内外的重要图书馆都将本馆的书目信息公开于网络,供全世界的读者检索。

与此同时,一些图书馆开始数字化工作,并有计划地逐步在网络上公开所藏古籍资源。例如国家图书馆“中华古籍资源库”已经将十几万种珍贵古籍公布于网络,其中包含了数以千计的戏曲古籍以及与戏曲家有关的大量文献资料。这一变革不仅极大便利了文献利用,也深刻改变了戏曲文献研究的生态与格局。本专栏所收数篇文章,正是这一变局的具体体现。

首先,通过网络检索,可以方便地了解某一版本在世界各地的收藏情况,并逐一对比。

以往学者因为求书不便,能得到某一个版本便已满足;而今天可以系统比较多种藏本,不仅有深入研究的空间,也对文献本身的认知有了更高的要求,例如判明其为初印还是后印,是修板印本还是改题印本,从不同印本中的文字差异、校阅者名姓的不同,看到更多的内容。此外,还可以通过批注、藏印、题跋,获得更多可拓展的研究内容。

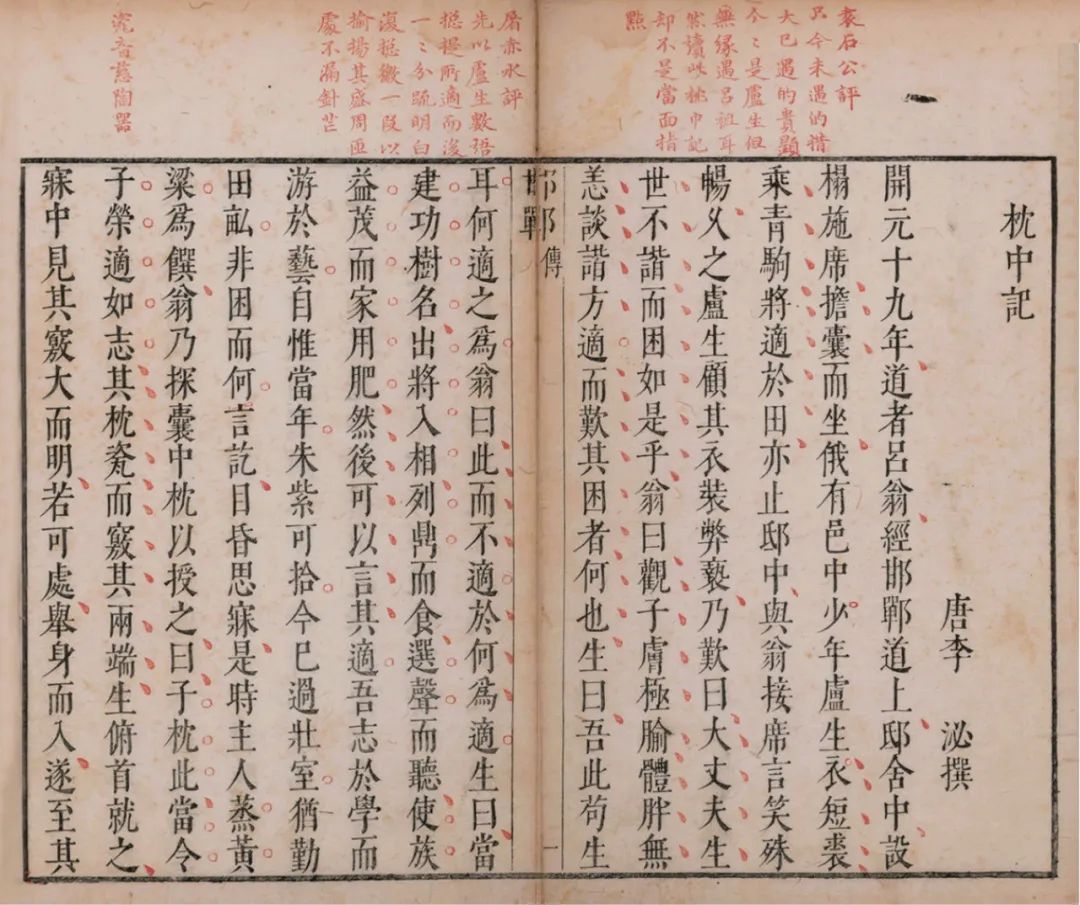

国家图书馆藏明天启元年闵光瑜刻朱墨套印本《邯郸梦》前附《枕中记》

本专栏所刊林莹《晚明套印本的融通互证与价值重估——以五种“戏曲前附小说”套印评点本为中心》一文,就是从这样的角度所做的一次成功尝试。这样的工作,既是传统文献版本内容的研究,也涵盖对出版史、传播史的考量,同时关注到读者阅读接受的维度,从而拓展了学术的深度与广度。

其次,一些秘藏于图书馆向来不为人知的具有重要价值的戏曲文献,不断得到发掘。

例如在对海外汉籍的调查中,常有令人惊艳的发现。我与日本学者共同编集影印了多套日藏中国珍稀戏曲文献,收录数十种孤本珍稀剧本,其中有国内已佚的名家名作,也有从未见于著录的珍藏。

当然,中国本土的戏曲文献收藏无疑是最为丰富的。本专栏所刊刘铁的文章,介绍了国家图书馆所藏《杂剧十种》,作者判定这是一部清代庄亲王府演出剧目的抄本集。众所周知,清代宫廷与王府的演剧十分繁盛,王公贵胄也是戏曲的“高端消费”群体,其审美趣味直接影响了社会大众对于演剧的喜好,进而扩大了演剧市场的规模。这些文献的披露,可为相关研究提供新的资料。

再次,从文献入手,近代以来的学术研究史本身也可作为研究对象,构成新的学术增长点。

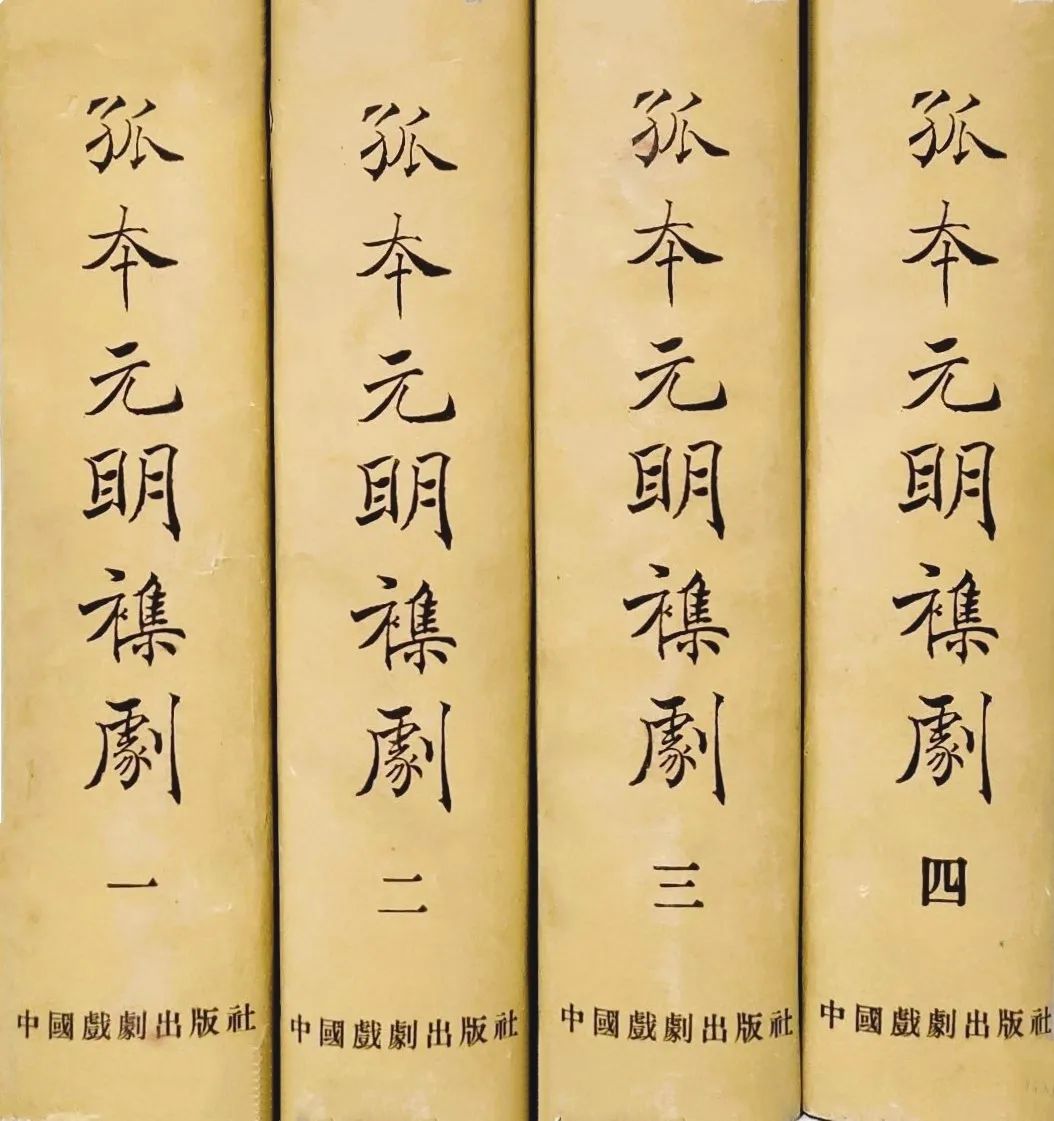

例如民国时期海内外学者对王国维《曲录》所做的增补批校,王国维旧藏曲籍的去向,海盐朱氏所藏曲本目录的发现,许之衡“饮流斋”抄录曲本及许氏对曲本的整理、修订情况,王孝慈所藏曲籍的流徙,周明泰藏曲中涉及某些伶人世家庋藏曲籍的移存,脉望馆旧藏戏曲在民国间的散出、购藏,以及张元济、王季烈与《孤本元明杂剧》的整理出版等,都有出色的研究成果。

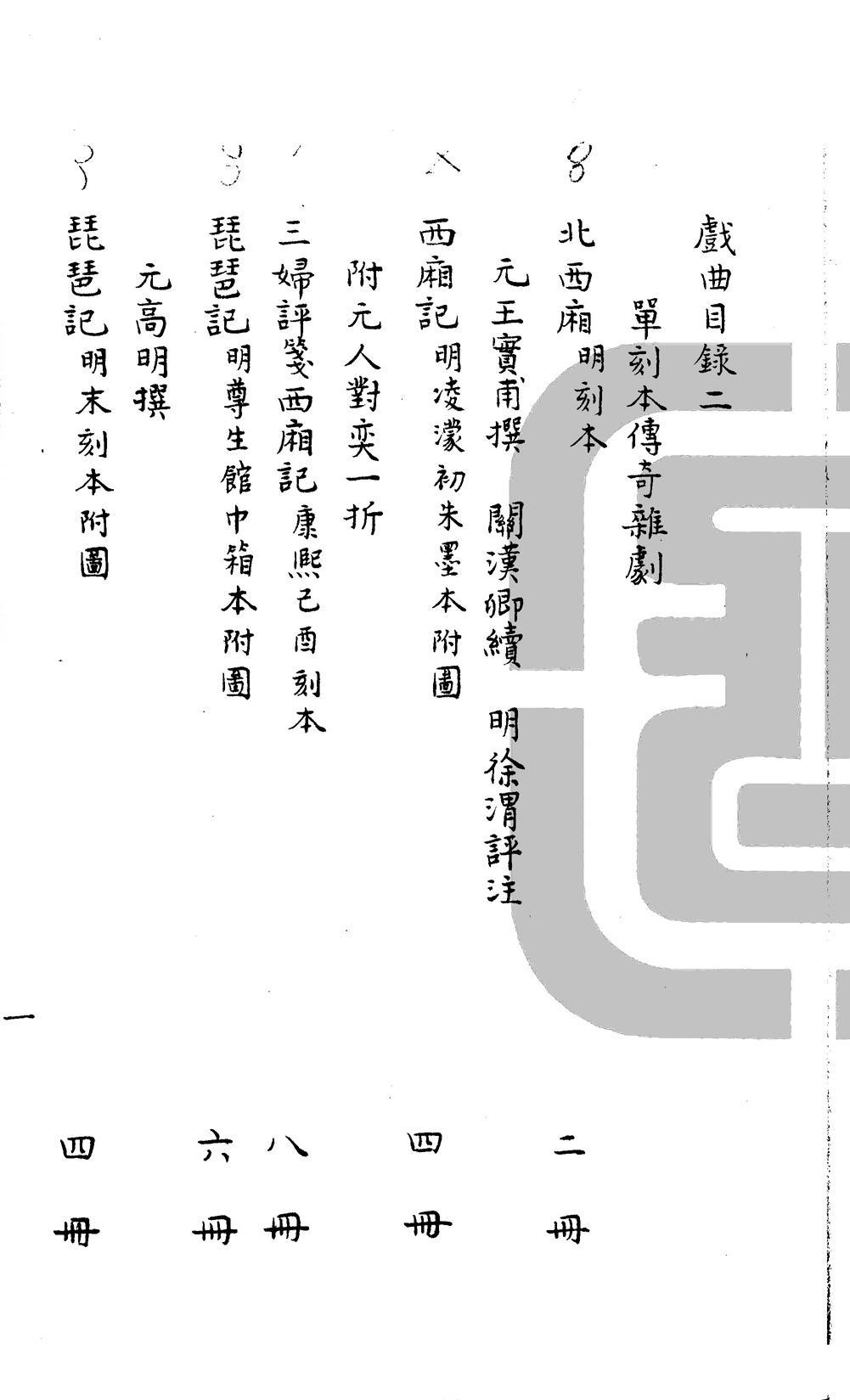

《孤本元明杂剧》,据商务印书馆1941年版纸型重印,1958

本专栏所刊沈珍妮、蒋思婷的文章,则系统梳理了刘世珩《暖红室汇刻传剧》的校刻印刷情况;翟皓月的文章又梳理了与之相配的刘世珩《双忽雷阁汇订曲谱》的正律订谱与刻印过程。

刘世珩是民国间大规模校订整理出版戏曲的发起人,两书的整理方式,成为当时学者整理戏曲剧本之范式,与王国维的戏曲研究前后呼应,共同推进了民初戏曲的刊刻与研究,并影响到民国时期戏曲学术史的进程。上述两篇文章,正揭示了刘世珩主导下一批民国学人以经史例校刻戏曲的有益探索。

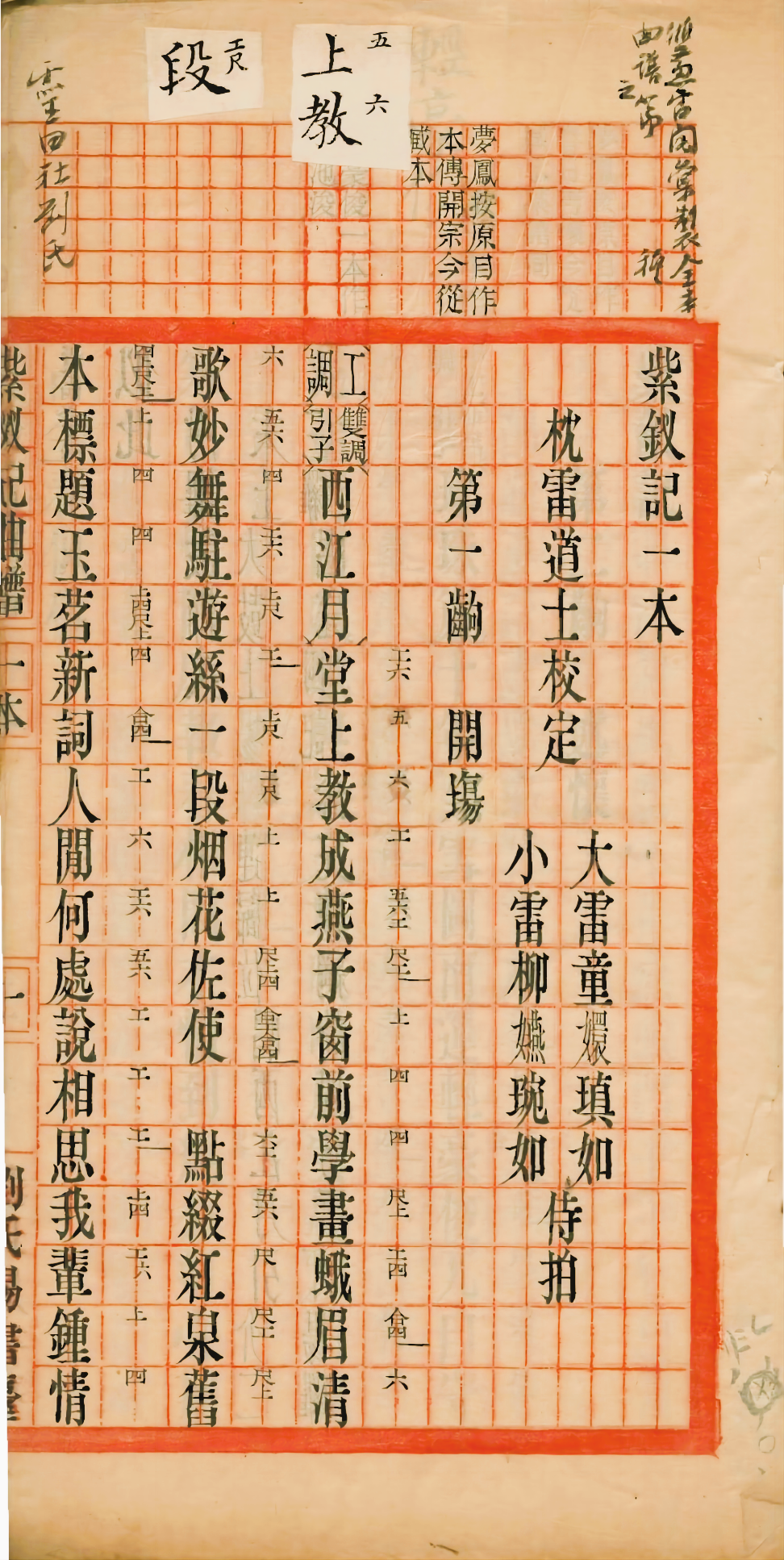

复旦大学图书馆藏红格写样本《紫钗记曲谱》

戏曲文献研究尚有广阔的发展空间,我们不能满足于简单的文献介绍和孤立的研讨,而应当通过具体的戏曲文献来窥知当时丰富而复杂的社会文化生态,了解戏曲在整个文化系统中的处境与状态。同时,还需要不断拓展视野,例如还可以从娱乐消费、演剧空间、出版市场等角度来考察。

这样,既可以将新的理论方法运用于个案研究,又能通过个案的研究为新理论的运用提供经验支持。若能如此,前路自当云开月明,辽阔无垠。

——————————

【说明】此文为《文献》杂志2025年第3期“戏曲文献研究”专栏所撰“专栏导言”,澎湃新闻经《文献》编辑部授权刊发。